【能登よ のと ―おかあさん(1、2、3、4、5)】 伊神権太=随時掲載

雲ひとつない空と風、大気に向かって私はきょうも呼びかける。

「舞。おふくろ。シロちゃん。元気でいますか」。

「ボクたちは皆、元気でいますから」と。

1.

能登半島の七尾湾に面した七尾市。それまでこの町の居酒屋の室内一隅でいつものように何ごともないように静かに座っていた一匹の野良ちゃん、黒白まだらの能登猫が突然、猛烈な勢いで気が狂ったかの如く客席を何度も走り回ったあげく、何かを訴えるように海に向かって走り去った。石川県能登半島は七尾の駅近くに居酒屋やすし店などが立ち並ぶ七尾の銀座街。その店での思いもかけない出来事、1件である。

わたくしは、あの時の猫の緊迫した表情を決して忘れはしない。みんなに可愛がられていたその猫は、そのまま居酒屋からニャンニャンと泣きながら消え去ったのである。1993年(平成5年)2月7日午後10時27分、能登半島沖地震が起きる、まさに寸前の話しだ。わたくしは、走り去る前のあの猫の、やさしさに満ちあふれた穏やかな両の目を、いまだに忘れられない。

※ ※ ※

★ ★ ★

おかあさん。おかあさん。おかあさぁ~ん――と。私は空に向かって毎日、何度も呼ぶことにしている。「元気でいますか。俺たちは皆、元気だよ」と。

おかあさんは、時にはおふくろだったり、妻の舞・たつ江だったりする。

「俺たち、みな元気でいるから。心配しないで。どしとん」とも。

きょうは2025年1月13日である。マグニチュード7・6、最大震度7の能登半島地震が昨年の元日午後4時10分に起き、1年が過ぎた。この間、能登の人々の心は、どんなにか傷つき、裂かれ、折れそうになったことか。その悲しみ、悔しさを思う時、かつて新聞記者として家族もろとも能登の七尾に7年間、住んだことがある私自身も何度か心が折れそうになったのである。いや、時には折れたかもしれない。

ところは、ここ濃尾平野は木曽川河畔に広がる愛知県江南市である。私は、赤信号の信号待ちで車を止め、きょうも青い空に目をやる。2021年秋に病で、ひと足早く逝ってしまった妻の舞(たつ江)、そして昨年秋、そのおかあさんのあとを追うように車に轢かれてしまい、後を追って天に召された、真っ白な姿がとても優雅でかわいかった愛猫、俳句猫だったシロちゃん(俳号「白」。本名はオーロラレインボー。名付け親は、俳号が舞。名前は私がつけた)は、今はこの空の一体全体どこらあたりにいるのだろうか。

私は、そんなことを思い、いつものように恥ずかしげもなく、「まい。舞。た・つ・江。元気でいるか。シロ、白。おかあさんを頼むよ」と呼びかけるのである。シロが単なる交通事故で死んだのか。それとも自ら通行車両に身を投げて自殺したのか。この点については分からない。とはいえ、轢いてしまった人物には「私が轢き殺してしまいました」とせめて名乗り出て、一言でよいから謝ってほしく思ってはいるのだが…。

☆ ☆ ☆

1🎵能登の海山 空に散り/涙を集めた 禄剛崎(ろっこうさき)よ/凍え千切れた この街だけど/きっと咲くだろ 雪割草よ/雪割草は 幸せの花/明日は輝く 朝が来る

2愛する人を 呼ぶ声も/無情な風に 消えるけど/キリコ いしるに 輪島の塗りよ/忘れはしないさ ふるさと能登は/ひとみ閉じれば まぶたに浮かぶ/御陣乗太鼓の みだれ打ち

3昨日も今日も いつの日も/あなたの笑顔が ここにある/海女の磯笛 かもめの唄よ/和倉 朝市 一本杉が/強く生きてと ささやきかける/能登はやさしや どこまでも どこまでも=能登半島地震復興応援歌【能登の明かり(作詞・伊神権太、作曲・牧すすむ、編曲・安本保秋、歌・岡ゆう子】より

尾張名古屋は愛知県江南市内の自宅居間の一室。けさも食卓の一隅に置かれた私のスマホ・ユーチューブから岡ゆう子さんのあの、一言ひと言をかみしめ、能登半島そのものを励ましてくれるような、そんな哀愁を漂わせた絶唱が聴こえてくる。わたくしには、かつて家族もろとも能登半島の石川県七尾市に住んでいたころのことが懐かしく思い出され、一緒に歌ううち声が涙ごえになってしまう。声にならないまま<能登はやさしや どこまでも……>と流れてくる彼女の声を耳に、なぜか泣き崩れる自身を感じている。歌詞の最後の部分は能登に伝わるこの地ならでは、のことば【能登はやさしや 土までも】から取ったのである。この「土」は、好きな男が出来たら、自身の腹を「槌(つち)でたたきわり堕胎してでも、どこまでも男についてくる、そんなおとろしい「槌」でもあるのである。

かつて友人の詩人長谷川龍生さん(元大阪文学学校校長)と能登半島を巡った際に土地の人々に教えられた言葉だが、実際、奥能登のある神社には、その【槌】が神前にぶら下げられていたのである。どこまでもやさしい能登の女性の代名詞といってもよく、その分、この土地はおっとろしいほどに人々の心という心は清らかなのである。

そういえば、地震といえば、だ。もはや、はるかかなた昔の話だが。私が新聞社の七尾支局長でいたころ、平成5年2月7日にも能登半島突端の珠洲市を中心に、あの時は能登半島沖地震と言う名の地震(マグニチュード6.6)が発生。翌早朝、愛車でヒビ割れた雪道を避けながら能登半島突端部の現地に1日がかりで急行。七尾支局長だった私自身が現地取材キャップとして珠洲通信部近くの民間の空き地に現地記者らと緊急のテントを張って取材基地を開設。地元能登半島に点在する半島記者たちはむろんのこと、北陸本社報道部にも記者とカメラマンの応援を随時、要請して求め、そのまま10日間ほど現地キャップとして取材の指揮をとったことがある。

あの時は地震が起きた当夜、たまたま短歌の取材を兼ね七尾駅近く七尾銀座の居酒屋「知床(しれとこ)で当時、石川県歌人協会の役員でもあった故松谷繁次さん(後に同会長。当時は短歌雑誌「凍原」=現「澪」の前身=主宰)、そして私の妻たつ江の歌人仲間だった山崎国枝子さん(現「澪」代表)らと談笑していた私は突然の大きな揺れに泡を食い、取るものもとりあえず翌早朝、あちらこちらひび割れた道路をものともせず愛車を走らせ、なんとか能登半島突端の珠洲通信部まで急行。近くの空き地にテントを張っての取材基地を設け、現地キャップとして10日間ほど取材の指揮をとったことがある。

確か珠洲市一円で液状化現象が激しく、市内の至る所が噴出する泥水にまみれて水浸し状態で、歩くに歩けなかった。そんなことを覚えている。いらい能登半島では私が七尾支局を去って以降も忘れたころに大きな地震がしばしば発生するといった、そんな恐怖の繰り返しがこれまで再三、続いてきたのである。かつて私が駆け出し記者として長野県の松本支局にいたころ、当時、延々と続いた松代群発地震をなぜか思い出させる、そんな強烈な地震でもあった。

それにしても、昨年の元日、能登半島西方沖から佐渡島西方沖にかけて延びる活断層を震源に午後4時10分に発生したマグニチュード7・6、最大震度7に及んだ今回の能登半島地震は輪島の朝市が焼失する一方で能登全域で全壊、半壊家屋が相次ぐなか、孤立集落も続出するなど被害は、とてつもなく大きなもので私が在職当時の地震とは比較にならない。具体的には死者489人(うち災害関連死は261人)、全壊家屋6445棟、半壊家屋2万2823棟、一部破損家屋も10万3768棟=いずれも2024年12月24日時点=と、その被害は限りなく広く深く、多岐に及んでいるのである。

時は流れ。

2025年が明けた。蛇、へび、ことしは脱皮が繰り返される巳年である。蛇といえば、だ。なぜか、あの【能登の夢】の作詞者で七尾、すなわち能登をひたすら愛し続けた今は亡き俳優森繁久彌さんのことが思い出される。と同時に、あのころ父親の〝森繁さん〟といつも一緒だった、あのどこまでも気のいい息子の泉さん(故人。当時全国少年少女ヨット協会代表)によく冗談で言われたことが忘れられない。彼は私に向かってこう言ったのである。

「私のオヤジである森繁久彌とあなた、すなわち〝ごんさん〟のイッコクなところ、とてもよく似ている。面白いくらいだ。さて? オヤジがマングースなら。ごんさん、あなたはハブかな。いや、もしかしたら、まむしかもしれない。反対かな。図星でしょ。ふたりとも噛みついたら離さないほど執念深いのだから。困った人なのよ。ネッ、ごんさん」と、だ。

事実、当時、森繁さん親子の愛艇だったクルーザー「メイキッス」号が北回り日本一周の途次に七尾湾に滞在した時などに愛艇の船内で私に向かって冗談めかしてよく言われたものである。

話は、今から37、8年前。森繁さんが自家用クルーザー【メイキッス号】で息子の泉さんやその土地にゆかりの名優を従え、北回りで日本一周旅行中、和倉温泉で知られる七尾湾に立ち寄った時に遡る。泉さんは誇り高き父親森繁さんと歌舞伎の【いがみの権太】ならぬ私、伊神ごん(当時の私のペンネーム)との丁々発止のやりとりに心底臆することなく「このふたりは、話し出すと少しだけ怖くなり、一体全体どうなってしまうのか」と心配してくれたものだが、そのすこぶる気のいい泉さんはもはや、この世の人ではない。この世には生存しないことも、また事実なのである。

空には、きょうも雲ひとつない。青空が広がっている。その懐かしき、私たち家族にとっては、ふるさと同然だった能登。能登半島がいま地震と豪雨水害というダブルパンチを浴び、傷だらけになって苦しんでいるのである。どの人もこの人も、だ。気のいいやさしさあふれる能登の人たちに一体全体、何の罪があるのだ。恨みがあろう。何か悪いことでもした、というのか。「ほいでなあ。あのなあ」「ほやわいね」「そやそや」と独特のやさしさあふれる口調、言い回しで皆、けなげに、かつ正直に毎日を生きているというのに、だ。というわけで、わたくしはあらためてユーチューブで、森繁さんの【能登の夢】をしみじみと聞き、続いて、ここ能登の海で古くから地元の人々によって歌われてきた【能登の海鳥】にも耳を傾けるのである。この歌は、岸壁の母で知られる、あの二葉百合子さんも彼女ならでは、の名調子で時折、うたっている。

そして。2025年の1月10日。木曽川下流沿いに広がる濃尾平野の朝が清々しく明けた。スイトピアタワーも木曽川も、濃尾平野も一面が雪の原である。

わたくし(伊神権太)は、初雪となった白い雪を踏みしめながら、つくづく思う。

―きょうの能登の朝は、どんなだろうか、と。と同時に、かつて七尾在任時に連日、白い雪が降り注ぎ、支局入り口駐車場部分を長い氷柱(つらら)とともに雪の塊が覆い尽くしていた、そんな日々が懐かしく思い起こされるのである。七尾市中心部を流れる御祓川近く。伝統の和ろうそく屋さんにお菓子屋さん、蕎麦屋さんに印刷屋さん、着物屋さん、靴屋に電気屋、金物店、当時まだ若かった私がこだわって通った美容院。ほかに白い土蔵が目立つ古い家並みが立ち並んでいる。それこそ、この町ならでは、の落ち着いた佇まいと風格がなつかしさを感じさせる【一本杉通り】には能登半島を束ねる新聞社の奥行きの長い七尾支局が通りに面して立ち、人々はその白い雪を踏みしめ、踏みしめ歩いていたのである。裏手には小丸山公園もあり、まだヨチヨチ歩きだった末っ子が若い支局員に手を引かれ、山まで上り下りし、そうした支局員のやさしさに感激したものでもある。あれから何年がたつのか。

こうした何もかもがやさしさに満ち満ちていた七尾。その独特の風土の中、妻たつ江は積雪続きに当然のように末っ子を背負い、支局入り口・玄関部分に溜まった雪を連日、雪かきでかいていたのである。来る日も来る日も、だ。支局員や来客が訪れる前までには除雪しておかなければ、というのが彼女のひとつの目安でもあった。末っ子がまだふたつか、みっつのころの話だ。

ところで、きょうは時代も人々も代わり、尾張名古屋は江南市の令和7年1月の朝である。

「おかあさん、おふくろ。おはよう」

わたくしは自宅居間の妻と母の遺影に向かって、こう呼びかける。そして。昨年秋、ここ数年の間に相次いで旅立った妻とおふくろの後を追いかけるように、こんどは車に轢かれて急死し旅立ってしまった愛猫シロ(オーロラレインボー)の遺影に向かっても、こう呼びかけるのである。シロよ。シロ。シロ。シロちゃん、お空の天国である天の川で元気でいるか? おかあさんも元気でいますか-とだ。

これより先。令和7年の1月9日朝。わたくしは、ここ尾張は木曽川河畔の街、江南市の花霞で、この物語をこうして書き始めている。心の底にいつも潜んでいる無冠の大作家太宰治。私にとっては、あの立原正秋とは筆致こそ違うが、めったにいないライバルである。あの治子さんの大切な父でもある太宰。彼のふるさと青森の五所川原市。そこは、この冬、大変に深い雪のようである。町も、城も、リンゴ畑も。皆がみなだ。白一面に覆われ、埋もれているのだという。

午後1時過ぎ。私はハンドルを手に昨年秋に自分が作詞し、かけがえなき友である牧すすむさんの作曲、そして輪島市門前の自宅が全壊してなお編曲に尽くしてくださった安本保秋さんらの情熱と協力で誕生した能登半島地震の復興応援歌【能登の明かり】を聞きながら空の碧というアオに向かって思い切って話しかけてみる。

「たつ江。まい(舞)。俺たちは、まだまだこれから。これからなのだよ。おまえと俺の人生は。これから。これからなのだ。俺たちは生きている。これから始まるのだ。バカにしたいやつらがいたなら、それはそれで、そうすればよい。ともかく、俺とおまえ、そしてシロはいつだってみんな一緒。実在と幻の世界に生きる不思議な俺たちだが。どちらも永遠不滅なのだよ。シロちゃんも、だよ」

私を知らない他人が聞いたら、それこそあきれ果ててしまうに違いない。そんなような会話を胸に、わたくしはまたしても確かに天に向かって繰り返し言うのである。「おまえは、どうして逝ってしまったのだよ。シロもだよ。なぜだ。なぜなのだ」と、である。

そして。私は、またしても空の扉に口を開いて、こう叫ぶのである。

「能登の笹谷さん(私が七尾在任当時の販売店主の名前。当時、ここには女傑店主として天下に広く知られた笹谷輝子さんがおいでた)の若主人ノリさんと若奥さん、それにこちら(尾張名古屋)に戻ってからずっと文芸仲間として何かと大変お世話になっている【わがふるさとは平野金物店】の内藤洋子さん(エッセイスト)、さらに弟さんでドラゴンズの名手だった人格者の平野謙ちゃん。ほかにおまえが生前、大変お世話になった治子さん。社交ダンスの若先生、こちらの地域社会では歌のおばさんで知られる〝とし子さん〟、さらにはおまえのお兄さんも、だ。みんな。み~んな。皆さん元気でおいでだよ」

私の言葉はさらに続く。

「でも。とても残念なことに俺たちがかつて世話になった能登は昨年の正月元日に起きた能登半島地震で大変なことになっている。珠洲、輪島、門前、能登、志賀町、穴水、七尾、能登島、羽咋……が、だ。木っ端みじんとなり、大変なことになってしまった。でも、おまえが大変お世話になった笹谷さんも。山崎さんも。仏壇店の南さん、和倉の女将さんたち、ママさんソフトのおばちゃんたちも、だ。みな元気だから。確認したよ。

それから。和倉温泉といえば、だ。和潮(かつしお)の女将同様、大変お世話になった岡田屋マリちゃん、そして何度もおせわになった七尾の老舗旅館・さたみやさん、和倉の田尻さん、七尾花正の今井さん(ふたりとも元七尾青年会議所理事長)…とみ~んな元気でおいでだ。さたみやさんはあの風格ある建物を解体してしまったそうだが…。なんということなのだ。みんな大変なのだよ」

私は舞とシロの遺影に向かってさらに叫ぶように話しかけた。涙がとめどなくあふれる。でも、いまさらどうするわけにもいかないのも事実だ。泣き言ばかりを言っていて、これからどうせよ―というのだ。月日は無言のまま過ぎ去っていく。でも、これ以上、地震には襲われたくない。何より、生きていかなければ。みんなで助け合って、元気でたくましく生きてゆくことなのだ。

2.

2025年2月6日朝。木曜日である。

尾張名古屋の空は、どこまでも晴れわたっている。粉雪が薄い透明な氷となって路面に白く張り付いている。寒い。私は道路全体が白いシートにおおわれたような薄い雪景色を目の前に、津軽の雪はどんなだろうか、と思いをめぐらす。こな雪。つぶ雪。わた雪。みず雪。かた雪。ざらめ雪。こおり雪。太宰の小説「津軽」に言う7種類の雪なら、どれがあてはまるのだろうか。

「もうダメ。だめよ。だめだったら」という舞の声が、路面で逆上がりでもするように迫ってくる。だめよ。だめっ。だめだったらぁ。もう。イヤっ。だってば~。やめて」と、半分笑顔の舞の顔が目の前に迫った。

「やめて。やめてよ。雪さん、雪さん。もうこれ以上、降るのはやめてよね」と真剣な表情で雪たちに話しかけていたあの頃の彼女の表情が目の前に浮かんだ。もう、ずっと前。はるか昔の話しになるのだが。私たち家族は能登の七尾で7年間を過ごしたのである。

朝。ここ尾張名古屋でも風たちがヒューヒューっと鳴っている。もっと寒い能登の朝はどんなだろうか。ラジオから「日本列島には今季最大の寒波が訪れています。日本海側を中心に広い範囲で大雪になっています」とアナウンサーの声が流れてくる。妻と愛猫シロに先立たれてしまった私はけさも二階ベランダのガラス窓を開けるや、大空に向かって「シロちゃん。まい(たつ江)。おふくろ。こっちは大寒波なんだってよ」とたつ江が生前、いつも手にしていた小型ラジオを傍らに話しかける。

空からハラホロと落ちてくる白い雪がひとひらひとひら、まるで生きもののように私の目に、鼻に、口に-と降り注いで舞い込んでくるのである。

「どしたん。元気? あんたは、いつだって弱っちぃんだから。そんなことでどうして生きてゆけんだよ。だめよ。そんなんじゃあ。あたしとシロちゃんの分までまだまだ楽しく過ごしてくれなきゃあ。あたし、安心しておれないじゃないの」

あの志摩や能登など行く先々で聞かされた甘い、鈴をならすような声が雪片と一緒に顔いっぱいに次から次に、顔に突き刺さって飛び込んでくる。それにつけても、俺はいま、どこでどうしているのだろう。一体全体、何をしているのか。俺は彼女なしでこれから。どうして生きていったらよいのか。愛する妻もシロちゃんも、もはやこの世には居ないのに、だ。私はそんなことを思い描きながらも「それよりも。おまえも、シロちゃんも天国に少しは、なれたか。元気で幸せに過ごすのだよ」と言葉を付け足す。

早いもので令和も六年が過ぎ去った。きょうは令和7年2月6日である。朝。いつものように二階ベランダに立ち空を仰ぐと、そこでは先ほど来の雪たちが私の顔に向かって我先に、とばかり降り注いでくる。白い雪の花たち。雪の精がひとひらひとひら、ヒラヒラと天から舞い落ちてくる。私は、その雪の花々の中に舞とシロの魂が生きていると思うと、無情なこの世の宿命のごときものを感じ、またしてもささやきかけるのである。

「舞よ、マイ、そしてシロちゃん。おまえたちは一体全体、今は、どこでどうしているのか。おまえたちはこの大気のなかのどこに潜んでいるのか。元気でいるか」とである。

そして。それとは別に、だ。私は「おはよう。おはよう」ときょうも空に向かって話しかけ、舞とシロに向かって呼びかける。「元気でいるか。元気でいろよ。俺たち、残された家族は幸い、皆げんきでいるから。ナ。心配しないでいいよ」と、だ。

ところで。わたくしには毎朝、この地上から見る空の色が気になる。カラリと晴れていれば「よかったね。元気でいてよ」とナンダカその分だけ幸せに包まれたような。そんな気持ちになる。「たつ江(伊神舞子の本名)、たつ江。おふくろ。シロちゃん。元気でいるか」と、である。他人が聞けばおそらく誰もが「いつまでも。未練たらしい。見苦しい」と笑ってしまうかもしれない。いやいや、現に人は笑っているに違いない。

こんなわけで私は毎朝、今は亡き妻の舞(たつ江。伊神舞子)=2021年10月15日子宮がんで病没=と愛猫シロ=2024年10月21日。何者かの車に自宅近くで轢かれ謎の死。俳句猫「白」。本名オーロラレインボー=、そして舞が逝った翌年2021年5月16日に満百二歳の誕生日(6月1日)を直前に天国に召されてしまった母(千代子)に向かっても、だ。私はこう、呼びかける。「まい。おふくろ。元気でいるか」「シロも元気か。俺はなんとか、こうして生きている。こっちの方は残された家族皆がそれぞれ元気でやっているから。安心していい。それより、そっちでちゃんと。幸せにしているか」とだ。それはそうと、能登の七尾で育った子らは皆、立派に育ち社会人として頑張ってくれているのである。おまえは居なくなってしまったが。これほど幸せなことが他にあろうか、とだ。

戸外では、きょうもチュチュチュッ、チュチュッと小鳥たちが大空を高く低く、楽しそうに旋回している。何かを私に訴え、話しかけるように囀り、空の一隅をスイーッと高く旋回したあと、今度は急降下しながら、どこまでも急接近してくるのである。

それはそうと。わたくしは昨夜、久しぶりにあの美空ひばりさんの名歌【愛燦燦(あいさんさん)】と【川の流れのように】【悲しい酒】をスマホのユーチューブの音曲に合わせ一人、静かに感情を込め歌ってみた。このうち【愛燦燦】と【川の流れのように】は確か私たち家族が転勤で小牧から能登の七尾に行くか行かないか、あのころに大ヒットした、人々の心に染み入り、かつ迫りくる歌だったかと記憶している。

その美空ひばりさんだが。彼女については、戦後まもなく七尾市は魚町の繁華街・一本杉通りに「まだおさげの少女のころに、よく歌いにおいでたわいね。大勢の人たちがひばりちゃんをひと目、ときてくれた。よお~覚えとるよ。この町を流れる御祓川も晴れ晴れしており、どなたさんも生き生きしとった。ほやわいね」と土地の古老が自慢話でもするように、だ。よく話しておいでだった。

そして。今となれば、そんな日々が懐かしく思い出されるのである。

ところでひばりさんが一本杉を訪れた当時、私の職場である新聞社の支局が魚町にあったかどうかとなると、戦後まもないころの話しで私には分からない(七尾支局は、私が勤務する数代前に開設されたと聞いてはいる。だから少なくとも昭和四十年代以降の開設に違いない。ただ最近では私が支局長として在任中は間違いなく七尾支局の局舎は一本杉通りに面していた。しかし支局局舎は、私の在任時も含め、その後は確か二度移転している)。

ただ、美空ひばりさんが戦後まもなく。まだ少女のころに七尾の一本杉通りを訪れ、歌を歌い、能登の人々の間で大変な人気だった-という話は当時の地元古老の言なので、間違いないに違いない。おそらく、ひばりちゃんが来演したその日はさぞかしパッと花が咲くような人々で賑わったに違いない、と私はそのように勝手に思うことにしている。

そんなわけで時は昭和、平成、令和と流れ、現在に至っている。

ここで話しを元に戻すと。私たち家族は昭和六十一年八月から実に七年という長きにわたりお世話になった能登・七尾から平成六年春には転任で、岐阜県は大垣市の住人となっていた。そして。その日。いや、あの日、その瞬間は突然やってきた。1995年1月17日午前5時46分52秒。阪神淡路大震災が起きたのである。あのとき、七尾支局から大垣支局への引っ越しに伴い、私たち家族には能登・七尾から連れてきた愛猫てまりも確かに一員として私たちと一緒に大垣支局2階の支局長住宅で共に暮らしていたと記憶している。そして。その日はしばらく止まらないほどの激しい揺れに支局建物も揺れに揺れ続けたのである。

あの日、私はてっきり明治時代に起き、多くの人々の命を奪った、あの根尾谷断層で知られる濃尾大地震(1891年10月28午前6時38分50秒に濃尾平野北部で発生したマグニチュード8・0の巨大地震。死者7273人、負傷者1万7175人)の再来かと思った、あの時の恐怖と記憶は今も忘れられない。そして、その揺れこそが、まさに未曽有の阪神淡路大震災で、その日は大垣でも確かに支局の建物が大きく揺れたのである。

そして。私は被災地が自分の管轄外とは知りつつ、地震発生の翌日には支局員に車で新幹線の岐阜羽島駅まで送ってもらい、被災地へと向かった。新幹線で大阪までは行ったものの、大地震発生で多くのビルや家屋が倒壊、火災も発生したなか、阪神高速道がペシャンコにひん曲がるなど何もかもが身動きがとれなくなっていた。大都会大阪や神戸、西宮ではそれこそ、ありとあらゆる民家やビル本体が倒壊したり、ひび割れしながらも辛うじて立ち、それでもなんとか開業していたカプセルホテルに泊まり、翌朝からはバスやタクシー、船など僅かに動いている乗り物ならなんでも良いので飛び乗って、とりあえず靴の街で知られる長田町に入り、それからは被災地の至る所を歩いて見て回ったのである。

足は自ずと被害の目立つ場所をピンポイントで探し求めて歩きまわったが、行く先々は、どこも崩れ落ちた瓦礫の数々と地震火災で焼け落ち、それこそ焦土の町と化していたのである。なんということなのだ。それでも私は瓦礫の山々を目の前に、ただ焼け野原同然と化したその町をなおも歩き続け、どこまでも広がる瓦礫の山々には、唖然とするほかなかったのである。そして。あの日々の状況につき私は自著【町の扉(能登七尾・わくうら印刷)】で次のように書いている。

―平成七年一月十七日早朝。神戸を中心に関西を襲った阪神・淡路大震災では六千四百余人もの人々が犠牲になった。その阪神淡路大震災発生時には、休みをあてて現地に入り、被害の惨状を、この目でしっかりと確かめてもきた。木曽三川分流に力を注いだオランダ人水理工師ヨハネス・デ・レーケの墓が心配になり、神戸を訪れたが、幸い寝棺だったこともあり、難を免れていた。/新聞社の中日社会事業団の呼びかけに、と基金してきた読者は、数知れず、一時はこの受け付けに追われて支局業務ができなくなるほどのパニック状態に陥ったこともある。/支局女子職員の〝なっちゃん〟は、毎日毎日、近くの大垣共立銀行まで足を運び、寄付金を本社の口座に振り込んだり、小銭の勘定に追われたのだった。あるときなぞ、淡路島は俺のふるさとだから不憫でならねえ、といったその筋の人まで寄金に支局を訪れ一見してそれと分かる風采にそれこそ一瞬、判断に迷いながらも義援金にほかならないため丁重に礼を述べて受け取ったこともある。ありがたいことだ、とつくづく思う日々だった。/養老町の町内会のように一度に何百万円と持ち込む例も珍しくなく、支局受けつけ分だけでも実に三千万円を超える善意に、世の中にはこんなにも善意の人々がいるのか、とあらためて感じ入ったりもした。……(オランダ花ものがたり-大垣編から抜粋)

3.

2025年3月19日。朝である。ここ尾張名古屋も、風が強くて寒い。東京では雪が降った、とラジオニュースが伝えている。

かつて能登の七尾で7年ほど家族共に過ごした、その一家の柱だったたつ江(伊神舞子)がこの世を去って、その後に愛猫シロちゃん、オーロラレインボーまでが昨秋、後を追うかの如く突然の事故死で逝ってしまい、それからというもの、私の心はずっとポロポロどころか、ポロきれも同然である。それはそれとして。かつて能登半島で家族そろって楽しい日々を過ごし、たつ江の元気だったころを思い起こすと、決まって【とと楽半島・のと】を思い出してしまうのである。

それはそうと、だ。私が新聞社の七尾支局長として働いていたころに話を戻そう。当時は、バブル全盛期といってよく、和倉温泉のだんな衆は、女将(おかみ)に何もかもを任せ、酒を飲んであちこちを商談で回っているだけに見られがちで、それでも宿という宿は連日、大入り満員で大いに繫栄していた。当時は、全国的に湯の町のどこもがバブル景気に浮かれていたが、そうしたなかでも能登の和倉温泉といえば、だ。ニッポンの温泉百選で毎年1位を占めるなど温泉街全体が好景気に満ちあふれ、加賀屋や銀水閣をはじめ金波荘、大観荘、たな嘉、能州、のと楽…などといった大手から和潮、岡田屋、はまなすなどといった中堅旅館まで温泉街全体が生き生きと輝き、舞い上がっているような、そんな時代でもあった。

そんな中、各旅館店主、いわゆるだんな衆は商談もあって連日、旅館街を胸を張ってかっ歩、そうした姿がいつのまにか、だんな衆すなわち〝とと〟は飲み歩いて旅館の方は女将に任せ通し、だから女将が宿をしっかり預かり支えており、〝とと〟は女将に宿を任せて置けばいい、だから〝とと〟は楽で【とと楽】なのだーといった言葉、すなわち【とと楽】と言う言葉まで生まれ、連日飲み歩いている主人が楽ちんでいるなか、女将(おかみ)さんたちが歯を食いしばって自分の宿をしっかりと守っていたのである。実際、私自身も新聞社の一記者としてそうした現場を何度も目の当たりにしていただけに、【とと楽】のことばは、女将さんたちに与えられたある種の、名誉の勲章みたいな。そんな気がしてならなかったのも、また事実である。

さて。話しを、この物語の主人公であるボクの高校時代と新聞社の駆け出しの記者時代に戻そう。

たまたまボクは今、週に一度の社交ダンスのレッスン帰りに、かつて通学していたわが母校・滝高校の正門横、江南市東野の道路交差点を車で通り過ぎながら、いつも決まって思うことを改めて反芻してみる。

「あのころ、私が荷台に柔道着を結わえ付け、この高校に自転車で通っていたころ、私はまだおまえ、すなわち後に私の妻となるたつ江の存在を当然のことながら何ひとつとして、全く知らなかった。確かに、たつ江は、その頃既にこの世の中のどこかの小学生か中学生として生きていたに違いない。なのに、である。それでも俺はおまえの存在をずっと知らないままでも、そのころは生きておられた。いや、おまえがいなくても、だ。生きてこられたのである。

そして、このことは誰の人生にもあてはまるだろう。でも、だ。今になってつくづく思うに、だ。当時、おまえが俺の傍に居なくても俺がここまで生きてこれただなんて。今となれば、とても信じられない話だ。ということは、俺はその後俺の妻となるたつ江、すなわちおまえが当時は傍にいてくれなくても、だ。俺はあのころ、すなわち少年時代をそのままずっと生きていることが出来た-。と。そんなことを思うと人間って。随分と自分本位で、いやいや自分勝手で薄情かつ不思議ないきものだなあ。なんて思うのである。

いやいや、人間たちはそのように自分自身はその後のことが何もわからないまま、それでも目の前を切り開くようにして生きている。「でなきゃあ、生きてなんかはおられない。のかもしれない」と。ここで私はあらためてこの世の摩訶不思議さと自分本位であることに気付くのである。

あのころ。そう。舟木一夫さんの「高校三年生」が大ヒットしていた。ボクは当時、高校三年生だった。そして。その時ボクは当然のことながら、まだ、この世の中でおまえ(たつ江)の存在を知らなかった。そして新聞社に入社してまもない新人時代も、おまえの存在など、つゆとも知らなかった。それでも当時はおまえがいなくともそれなりに生きていたのである。

ここで話しのステージは変わる。あのころ駆け出しのサツ回り記者だった私は、松本市内の音楽喫茶【まるも】に入りびたりで、各種取材を終えると毎日毎日支局には上がらず、その前に喫茶店内の一隅で原稿を書いたり草稿をねったりしていた。そして。当時、おまえはまだ俺のそばには、まだいなかった。いや、つゆほどの姿もなかったのだが、当時はカルメンマキの【時には母のない子のように(寺山修司作詞)】を毎晩、毎日、黙って<海を見つめていたい>とひとり歌って生きていたのである。夜になって事件もなく、時間があれば支局近くのスナック【ことぶき】に行き、いつもひとり寂しく飲んで歌っていたのである。

そして。あのころ。おまえはまだ俺の目の前には現れてはいなかったが、モルモン教の信者だったみはるがいて、そして。もう一人音楽にめっぽう強くて詳しくいつも【まるも】のカウンターに座っていた天ぷら屋の看板娘ひろちゃんがいた。彼女は、確か田島と言った。ということは、私の近くにはみはるとひろちゃんが居た。だから、仕事に励むことが出来ていたのかも知れない。というわけで、人は不思議。不思議ないきもので、どんな時にも誰かに支えられ、生きていくのである。

舞台は能登半島へと変わる。かぜが、お空の中でサワサワとどこまでも泣いている。

ヒュー。ひゅる。ひゅるる。ひゅるる…と、通り過ぎていく。かぜたち。かぜの音が今は亡き妻、舞(たつ江)とそのあとを追うように死んでいった愛猫シロ、オーロラレインボーの声に思えて仕方がない。

私は、そんな風の音を耳に、また舞とシロが一緒に住み慣れたこの家の上空に羽を広げて鳥となって戻ってきた 戻ってきたな、と思うのである。風たちの中に舞も、シロすなわちオーロラレインボーも生きている。舞も、シロも。この大気のなかにいるのだ、と。

そういえば、舞は能登半島の七尾市にいたとき、よく七尾湾を見下ろせる高台岸壁に立ち、ふたつか三つになったばかりの末っ子をまるで宝物でも抱くように大切に抱きかかえ、海の方に指をさし、よく繰り返し、こう言った。「うみ。うみ。うみだよ。おかあさん。このうみ。大好きだよ」と。

歩き始めてまもない末っ子をそれこそ、宝物同然に左腕で抱きかかえ、もう一方の右手で眼下の水平線の方を指さし、わが子に語り掛けることが多かった。「うみ、うみ、うみよ」「うみだよ」と。母親の目はいつも光り輝いていたのである。

そればかりか、支局裏手の小丸山公園となると、海の全貌を望むことが出来る絶景だった。それだけに、彼女はたまに私と連れ立って早朝散歩に出かけた際など、よく末っ子を抱きかかえ「あれがうみ。うみ。うみだよ。うみよ」と眼下の七尾湾に向かって何度も何度も語り掛けたものである。当時、新聞社では【海を感じる心を国内外に発信しよう】と、私の発想がきっかけとなり、地元七尾青年会議所と一緒に海の詩(うた)大賞の公募をし、国内外から毎年千篇を軽く超す作品が寄せられたことがあり、俳句や短歌などのたしなみがある舞も下読みなどの応援に駆り出され、七尾JCメンバーらと応募作の下読みと作品審査に駆り出されたことも何度かあった。

そしてこうして選ばれ、最終審査に残った優秀作は<みかんの花咲く丘>や<かわいい魚屋さん>など数々の作詞で知られる日本を代表する童謡詩人加藤省吾さんを審査委員長に、選考が進められたあの日々を私はいまなお忘れることが出来ない。イマイさん、キノシタさん、サタミさん、タジリさん、イダヤさん…ら。あのころの七尾JCメンバーの顔が今なお眼前に大きく、かつ、くっきりと浮かび上がるのである。

当時、七尾のタクシーに乗れば運転手さんたちは誰もが口を合わせて「なんも。ここ七尾はニッポン中で一番魚がおいしいとこっちゃ。なので。全国各地から大勢の人がその魚を食べにおいでになるわいね。そやわいね」と自慢そうに言ったものである。

なかでも七尾湾内で採れた〝あかにし〟のお寿司となると美味しさは、それこそ天下一品だった。その七尾、能登半島が能登半島地震に襲われ、いま泣いているのである。なんたることなのだ。

早いもので家族そろって住み慣れたその七尾を去って、三十余年がたつ。私はいま、こうして私が幼少期から社会人になるまでの間を育った尾張名古屋は木曽川河畔の愛知県江南市で定年になり再び生き続けている。かつては信長や秀吉、生涯をかけ信長を支えてやまなかったお類、すなわち吉乃たちがこの地を縦横無尽に走り回っていたのである。ここ濃尾平野は、そんな由緒ある土地柄でもある。

「たつ江。シロ(オーロラレインボー)」

ふたりとも元気でいますか。ボクたちは、どうにか生きているよ。尾張名古屋は愛知県江南市の桃源通りを歩きながら。わたくしは、きょうも空に向かって亡き妻と愛猫の魂に向かってふらつき、よろめきながら呼びかける。

「もう、いやあ~ね。何を今さら。あらためて気取って言っているのよ」といったおまえの、あの鈴を鳴らしたような、少し甘ったるい声がボクには聞こえてくる。

ところで私たち、俺たちがかつて家族で暮らしていた能登半島は今、大変なことになっている。おまえが生前、末っ子ということもあって一番アレヤコレヤと心配していたカズは元気でいるので、心配はご無用。有能なシステムエンジニアとして毎日、忙しそうに出勤しているのでご安心ください(たまに出張で朝早く出かけたりし、かと思ったら在宅ということもあるけれど)。

それと。俺も昨年分の確定申告が終わったので、これからやるべきことはやらなきゃ、と思いを新たにしている。遠い昔のことではあるが、既に読んでいる太宰が編んだ物語を手元にある文庫本で毎日最低でも1ページ以上は読み返している。やはりボクはおまえと一緒でなぜだか太宰が、そう。太宰のことが好きでたまらないからだ。おまえが生前、シロと共に大変お世話になったハルコさん、彼女は元気でおいでだから心配しないでください。

「ナンダカ、話しが飛んで、飛んで、飛んでしまったね。それはそうと、つい先ほども触れたが。ボクたち家族がかつて7年間、住み、大変お世話になった能登。その能登が、昨年の元日に地震に襲われ、今は大変、大変なのだよ」。だから、俺はおまえも知る小牧の牧すすむさん(琴伝流大正琴弦洲会大師範・倉知弦洲さん)にオレの能登の詩(うた)を託して能登半島復興応援歌【能登の明かり】をつくって頂いた。詩はむろん、俺が書いた。自分で言うのもおかしいかしれないが。まずまずいいふうに書けたと思っている。

ところで、こうして生きている間にも、きょうも毎日毎日、まるで日が生きもののように過ぎ去っていく。令和七年三月十一日。この日はあの忘れようにも忘れることが出来ない東日本大震災から満14年の日である。この日も過ぎ去った。この間、わが家では、おまえも知っているようにいろんなことがあったよな。それはそうと人はなぜ、こんなにも大きな不幸を背負いながら生きていかなきゃならないのか。俺も、おまえも、だ。

4.

令和6年元日の能登半島地震。あの日以降、ここでは不幸に不幸が追い討ちをかけるような、そんな悪夢の日々が過ぎていった。実際、9月になると、人々の悲惨な生活を切り裂くように今度は思ってもいなかった能登豪雨水害が起き、相次ぐ不幸に襲われた能登の大地は、今も風がなき、波が坂巻き、空全体が凍えるように震えている。

あれから1年余。令和7年の初春、全国各地で桜のころが目の前に近づいた。

春の風を全身に浴びつつ私は、突拍子もなく、しみじみと思う。どんな人間であれ、いや、この世に生きているもの皆全てが、今の一瞬一瞬、いや毎日を生きてゆくということは大変なことでエネルギーがいるナ、とだ。そして、今は亡きわが妻たつ江(伊神舞子)と愛猫シロちゃん(オーロラレインボー)も、だ、彼女たちなりに、この世の中で懸命に、かつ純真にエネルギーをたぎらせて生きていた。

もちろん、たつ江のあとを追うように先年、102歳で亡くなった私の母千代子とて、同じである。彼女は晩年、満100歳を超えてなお、ピアノを弾き、歌をうたうことを何よりの生きがいとした。そのおふくろさんも、だ。私の妻たつ江が天国に召されると、急に元気をなくしてしまい、たつ江というそれこそ〝つっかい棒〟がまるで取れでもしたように空高く旅立ったのである。享年101歳、数え102歳という人生を成就したが、私にとっては、やさしく、かつ、いつどんな時にでも子を思う、それぞれの子にとって世界一の味方でもあった。

それだけに、そのおふくろさんには、永遠に生きていてほしかった。だが、そのおふくろもこの世には、もはや居ない。なんたることだ。と思ってみたところでしかたがない。その母と妻たつ江には共通するものがあった。それは生前、ふたりともが、なぜかよくそろって話した「わたし。そんなにいつまでも長くなんか生きていたくない。いい加減に死にたい。十分に生きてきたのだから」との言葉であった。なぜ、そんなことをそろいもそろっていうのか。それが、分からなかった。

そして。当たり前のことではあるのだが。人はだれしも、毎日が未知との出会い、遭遇である。すなわち、その時々、瞬間、瞬間に思いもかけず、この世で初めての人たちと出会い、生きてゆくのだ。実際、通り過ぎていく人々の声も、吐く息もだ。全てがその人にとっては初体験なのだ。それでも私は先日、雪割草の町で知られる石川県輪島市門前を訪れてからというもの「これからは、どこまでも清らかなる花、雪割草の精神【忍耐】を胸に刻み日々、この世の中を楽しく歩いていこう、いや、歩いていかなければ。負けるものか」との思いに至ったのである。

というわけで、私の胸の中では、これまで以上に雪割草への強い思い、魂といおうか。精神が生きている。この雪割草の心を大切にどこまでも前を向いて歩いていこう、とそう思ったのである。そして。わたくしの胸のなかには、いつだって、かわいいたつ江、すなわち伊神舞子と愛猫シロちゃん、オーロラレインボーが生き続けていることも確かだ。

令和7年3月21日。私は久しぶりに能登半島の七尾市を訪れた。

金沢で乗り換え、JR七尾線で七尾駅に着いた私は駅前で石川交通のタクシーに乗ると昔懐かしい、かつて私が支局長として在任当時に七尾支局局舎が建っていたこの街のメーンストリートと言ってもいい【一本杉通り】へ、と向かった。ここは七尾名物のニッポンイチ大きい魚町のデカ山曳きでも知られるチョットした名だたる通りとしても知られていた。そんな一本杉通りの両脇には靴屋さんに和ろうそく店.着物店、金物屋さん、薬局に食堂、蕎麦屋さん、理美容店など。多くの店が並ぶ。

そんな歴戦の店の一つひとつが七尾の顔でもあったのだが、昨年元日に突如として襲いきた能登半島地震で何軒もの家々が白壁とともに無残にも崩れ落ち、ブルーシートが一面かぶされたままの倒壊家屋が目立つなか、私は在任時に何かとお世話になったお菓子屋「花月」の店舗前でタクシーを止め、降りたのである。そして懐かしいお店がたまたま開いて営業中だったので、ここでお彼岸の出来たてのぼた餅を買い求め、引き続き在任時に和倉温泉の三尺玉花火のポスター作製などで何かとお世話になった近くの涌浦印刷、これまた当時、妻ともども大変、お世話になった新聞販売店笹谷さんの順に回ったが、あいにくどちらも不在だった。

このため、私は私が七尾支局を離任以降に移転した七尾支局新局舎までタクシーで行き、支局ドアを手で開け入っていったのである。幸い、局舎の損壊は免れたようで、私にとってはそれこそ、久しぶりの支局だっただけに感慨もひとしおであった。

支局ではかつて私の七尾支局在任時に入社した女性スタッフ堀下奈美さん(旧姓古川奈美さん)がいたので、彼女に「支局のみなさんに」と、つい先ほど「花月」で買い求めたばかりのぼた餅を手渡しながら、地震で大変だったことへのお見舞いを述べると、機敏な彼女は「元支局長がおいでです」と涌浦さんと笹谷さんにわざわざ電話してくれ、まもなくすると涌浦さんが車で支局まで来てくださり、しばし久しぶりの旧交回想となったのである。笹谷さんはたまたますれ違いで娘さん宅の新築祝いで名古屋に行っておいでになるーとのことだった。

こんなわけで、この日は涌浦さんの運転する車でかつて、まだ無名だった歌手伍代夏子さんを地元の人々の要請もあって取材した食堂や七尾湾に面した能登食祭市場界隈を横目にそのまま市内を一巡。途中気になるカ所では、そのつど車から降ろしてもらい、散策したのである。私が在任中、一本杉通りから移転した御祓川の仙対橋角に立っていた往時の支局局舎界隈も一巡。檜物町の支局(今は解体され影も形もない)と目と鼻の先にあった茶房喫茶「一村」に立ち寄り、昔のまま何ら変わらないママさんと久しぶりにお会いし、コーヒーを飲みながら会話が弾んだのである。

まもなくして「一村」を出た私は、こんどはリボン通りを抜け、七尾駅まで歩き、いったん駅前のビジネスホテルで旅装を解くと夕食がてら、在職当時によく出掛けた七尾銀座へと向かい、懐かしい銀座街へと足を踏み入れたのである。

翌朝。3月22日の朝。私は七尾駅で「のと鉄道」に乗り、穴水へ、と向かう。このローカル線は確か私の七尾在任時に開通した期待の鉄道であり当時、兵隊記者たちが書いた出発進行原稿の全てのデスクワークをしたあの日の感慨が鮮明に瞼に蘇ったのである。

忘れはしない。過疎の地・能登半島で期待の「のと鉄道」が、とうとう動き始めた、出発進行したのである。まさにあの日の、その瞬間こそが、過疎と高齢化に悩む能登半島の時代そのものが大きくUターンし、生まれ変わった日なのである。

あれから何年がたったのだろう。

翌朝。2025年3月22日(令和7年3月22日)。わたくしはその日「のと鉄道」の乗客となり、七尾から穴水に向かって出発した。手には女性運転手から手渡された【つこうてくだしフリーきっぷ(普通列車乗車券) 乗車日限り有効 のと鉄道線(穴水―七尾間)を何回でも乗り降りできます。】がしっかりと握りしめられている。

以下は、のと鉄道車内での私のメモ書き、寸描の一部である。

―わたしたち家族が愛するここ、能登は昔となんも(何も)変わらない。変わってはいなかった。変わりなどするはずもない。車窓を流れる能登の海と空を見ながら、私はそう自らに、しっかりと言いきかせた。いやいや、ほんまに。変わりなどするはずもない。車窓に目をやりながら、なぜか涙がドッと、あふれ出る、亡きたつ江(伊神舞子)がもしもだ。この穏やかな能登の海を見たら、どんなにか感激し、喜んだことだろう。またしても涙が噴き出た。

列車の前方を一心に見て背中をピンと張って、まるで小学生のような真剣そのものの表情で運転する女子鉄道員。いや、運転士さん。堂々としてはつらつとした姿だ。彼女の帽子に制服姿がとてもよく似合う。まるで新入社員のごとくすがすがしく神々しくさえある。かつて私たち家族が、何度も何度も見慣れた野や山、川、海、そして。空と田園風景が視界を音もなく流れていく。

この辺り、海から注ぐ河口部分の川という川には、確かイサザという名魚がいたはずだ。パチパチと元気はつらつのイサザ君の躍り食いをかつて在任中、何度食したことか。相棒のたつ江はこわい、怖いよ、と童心の笑顔を輝かせて言いつつも、何か大冒険でもするようにイサザの躍り食い、生飲み込みに私にならってよく挑戦したものである。まさに、その能登の海、山が能登半島地震の餌食に遭い、空に散って吞み込まれてしまった、だなんて。なんたることなのだ。

私には到底、想像すらできない。でも、その不幸は本当で現実のことなのだーと思うと、またしても涙が滂沱の如くあふれ出て止まらない。一体、何と言うことなのだ。

🎵きのうも きょうも いつの日も あなたの笑顔がここにある 海女の磯笛、カモメの歌よ……。思わず、能登半島地震の復興応援歌【能登の明かり(作詞・伊神権太、作曲・牧すすむ、編曲・安本保秋、歌・岡ゆう子)】の1小節が口から流れ出る如く、かつ高らかに聞こえてきたのである。

そういえば、そんな時代もあったな-と私は車窓を見ながらしみじみ、思う。当時、能登の若者たちは能登半島を米国西海岸のフィッシャーマンズワーフに育て上げるのだ、と皆真剣そのものだった。事実、七尾青年会議所メンバーが米国西海岸を訪ねるなど<港の町づくり>にかける意欲と情熱、エネルギーは大変なものであった。支局からも若い記者を二度にわたって米国西海岸に同行取材させ、最終的には支局長の私自身もロス(ロサンゼルス)とモントレーを訪ね、世界のジャズ王・ジミーライアンさんに単独インタビューするなど七尾のフィッシャーマンズワーフづくり(後に【能登食祭市場】として誕生。新聞では<港の町づくり>という連載がこれでもか、これでもか-と続いたのである)は、大変な勢いで開花していったのである。その町が今、能登半島地震に遭い、泣いているのだ。ほおっておくわけにはいかないのだ。

(のと鉄道車内にて)JR。いや、のと鉄道の電車の揺れは、とても静かで心地よい。ガッタン、ゴットン、またガッタンと。まるで巨岩に何度もぶつかりながら、そのくせリズム感豊かに、そのつど大きな息でもするように前へ前へと、見えない大気を切り裂いてかまわず進んでゆく。そんな図が目の前に広がっている。

広い水田。農地を1羽の鳥がかすめて空に飛びたった。能登の海も、山も、川も、民家も、だ。屋根瓦などあちらこちら傷つき、痛めつけられてはいても、その顔(表情)を見る限り、何ら動じてなどはいない。

無惨に押しつぶされた民家が1軒、2軒、3軒…。その家屋の屋根部分に海鳥たちが何とかせねば、と群らがる。高台一角で倒れたままの墓石群。白い車が何ごともないように砂塵を巻き上げ、田園地帯を通り過ぎてゆく。静かで、平和な国、能登である。

今度は2台、3台と農業用の小型車が電車の窓を通り過ぎていった。多くの民家は大丈夫のようだ。海沿いに建つ一軒一軒が、仁王立ちとなり、必死に堪えている。負けるものか、とだ。そんな無言の声が目の前に迫ってきた。気がつくと、駅ホームに並ぶ桜並木がひときわ美しく<能登さくら駅>で知られる能登鹿島を過ぎた列車は、いつのまにか名所・ボラ待ちやぐらを過ぎ、穴水へと近づいていった。

穴水駅で「のと鉄道」を下りた私は、ここで事前に予約しておいた能登観光自動車のタクシーに乗り雪割草の群生地「猿山岬」で知られる輪島市門前町の総持寺通り商店街へ、と向かった。この日は同商店街で能登半島地震の復興応援歌【能登の明かり】の最初のお披露目があるからである。タクシーは、かつて七尾在任時に穴水経由で輪島に行く際、何度も何度も通った道を走っていく。道中、道沿いのあちこちで民家が破壊され、半身不随状態で立つ姿が胸に大きく迫った。

どれもこれもが泣いている。でも、泣かんとき。泣かないでよね。きっとまた良い時代がくる。私は心の中でそう叫びながら門前に向かった。

5.

令和7年3月22日。懐かしの「のと鉄道」に七尾駅で乗車し途中、〝能登さくら駅〟で知られ、桜という桜、ソメイヨシノの花びらがひとひらひとひら白く、えもいわれぬピンクに日に日に順々と染まって満開に近づきつつあった能登鹿島駅。この能登自慢ともいえる駅を経て、次の名所で知られるボラ待ち櫓を通り過ぎ、なぜか大相撲の遠藤のふるさとを思い出させる穴水駅で降りた私はここできのう、事前に何度も電話をして予約しておいた能登観光タクシーのタクシーに乗り、門前へと向かう。空は快晴、雲ひとつない。波も穏やかだ。

くねくねとした山間の道を走るタクシー。車内から見渡す思い出に満ちた能登の海や川、山、通りすがりの人々。能登ならでは、か。民家の風よけで知られる間垣。そして車窓を流れる木々や雲など何もかもが、だ。私が能登にいたころ、30数年前と何ら変わりのない普通の「自然の顔」に見える。思えば、遠い昔。七尾湾に流れる御祓川を仙対橋で十字架で結ぶようにしていた一本杉通り、その通りに面した七尾支局にいたころは新聞社と石川陸協主催の能登半島全域を舞台とした全能登駅伝大会(内浦コースと外浦コースがあり、交互に開かれていた)があり、毎年、大会が近づくとはコースの事前チェックを兼ね輪島はじめ、珠洲、能都(現能登)、志賀、門前、富来など各取材基地(これらの基地局にはその土地の通報員も含めた担当記者がいた)を半島全域を統括する現地キャップとして何度も何度も訪ねたものである。それだけに、かつて通いなれた野や山、川、道を忘れるはずはなかったのである。

そんなわけで今となれば、あれやこれやとかつての能登半島が懐かしく自然に思い出され、かつて通り過ぎたさまざまな事件や事故、自然災害などが大きな画面、スクリーンとなって瞼に浮かび上がるのである。志賀町では1963年に能登半島沖でイカ釣り漁に出たまま消息を絶っていた寺越武志さん(当時13歳)から24年後になって届いた北朝鮮からの手紙で日本中が大騒ぎになった「生きていた寺越さん事件」が忘れられない。中日の文句なしの完全スクープとなった、あの日々は今も忘れない。

ほかに北陸電力の志賀原発立地の際には、地元記者クラブを代表し原発始動のボタンを手を震わせながら他社の記者や原発職員らが見守るなか、押したあの瞬間など(幸いその後、志賀原発での深刻な原発事故は起きてはいない)アレヤコレヤと思い浮かぶのである。

あの時は、新聞社の本社から放射能汚染に効き目があるからーと、大量のヨウ素剤が七尾支局に送られてきて、志賀通信部をはじめとした各支局、通信局部に送るのに奔走した日々が思い出される。ほかに、話はまったく変わるが、松本清張の「ゼロの焦点」の舞台でも知られた関野鼻のヤセの断崖絶壁も何度か訪れた。ある日、そのヤセの断崖から一台のクルマが日本海に飛び込み、車両を引き揚げたところロープで結び合った一家5、6人全員の死体があがり、家族もろともによる悲惨な無理心中事件だとわかった。ほかに、イカ釣り漁船への北朝鮮からのしつこいほどの発砲事件などそのつど七尾支局のサツ回りと海保担当記者、いや全支局員が振り回されたことは枚挙にいとまがなかったのである。

その能登半島が今、地震に襲われて目の前に横たわり、瀕死の重傷に喘いでいるのである。

話しは変わるが、そんな能登も当時から全国屈指の祭り半島で知られたことも事実だ。七尾のニッポンイチ大きいデカ山はじめ、横綱輪島のふるさとである七尾市石崎の奉灯祭り、同じく漁どころ能都町(現在は能登町)宇出津のあばれ祭りがあったかと思えば、好きな女性が意中の男性に愛を告白することで知られた富来町に伝わる天下御免の富来八朔祭礼(くじり祭り)、さらには春になると白い雪を割って色鮮やかな美しい花々を咲かせる雪割草、そして歩くと砂がキュッキュッと泣いて聴こえてくる「泣き砂の浜」で知られる門前の琴が浜、御陣乗太鼓の聖地だと言ってもいい名舟神社等など……。和倉温泉の三尺玉花火となれば、それこそデカ山と同じニッポンイチのど迫力と大きさが市民の自慢の種でもあった。

こんなわけで能登への思いは尽きず、かつて取材で歩いた能登の海、山の数々が走馬灯となって目の前に浮かび、思い出されるのである。タクシーは進むにつれ、屋根が押しつぶされたり、外壁が削り取られたりした民家がその無惨な姿を次々と現し、私は思わず顔をそむけたのである。と同時に「なぜ、なぜなのだ」といった感情が全身に湧き上がってきたのも事実だ。

というわけで、わたくしは被災地を通り抜ける輪島市門前に向かうタクシー車内であらためて目を瞑ってみた。そういえば、だ。ドラゴンズがセ・リーグ優勝を決めたあの日。私は当時の速球王でドラゴンズエースだった小松辰雄投手の富来町の実家を訪ねたが、あの時のご家族の感涙ときたら、いまだに忘れるわけにはいかない。「こんにちは。コンニチハー」と玄関先で大声を出して何度も呼ぶと、しばらくして小松投手そっくり、うりふたつの顔をした優しそうなおばあちゃんが目の前に現れ「チュウニチさんかね。ありがと。ありがとさん。あの子はホンにようやった。やってくれた。まんで、うれしうてな。ドラゴンズ、ニッポンイチや。ようやった。小中学校のころは〝ほらっ。あそこの壁を目がけて毎日毎日、朝から晩まで、1日中ボールさ、投げてたもんだよ。ありがと。ありがとね。ドラゴンズの優勝。そりゃあ、うれしいわいね。これも皆さんのおかげやよ。んだ。んだ。たつおは、ニッポンイチっ。ちゃっ」と話してくれたあの小松投手そっくりの人懐こい、おばあちゃんの天下一の笑顔、晴れ姿を私は今も忘れるわけにはいかないのである……。

タクシーは、まもなくして門前町の総持寺商店街に到着。車を降りた私はさっそく商店街を行ったり来たりしながらくまなく歩いて見たが、活気あふれる街の姿には、ただただ圧倒された。それに商店街を歩く人たちの笑顔がまんでよいのである。

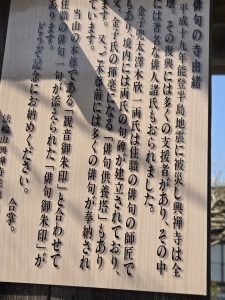

しばらく歩くうち、私は「幸福」と言う看板がかかった床屋さんに入り、長くなった髪の毛を3600円ナリで散髪してもらい、私たちで作った能登半島地震の復興応援歌【能登の明かり】の地元の方々による発表までは、まだ時間があるので、その間、待ち時間を使って総持寺商店街をなおも歩いて回ったのである。そして。歩くうち、今度は思いがけず、沿道で俳句供養塔碑銘なるものが目に入ったので近づいてみると、なんと碑には次のように書かれていた。

曰く【俳句供養塔碑銘 世に俳句を志す者多し。然るに その詩魂の依って来り、附して去る処、之を知る者もまた多からんや。… 平成二十一年興禅寺復興再建之日 当山守塔玉宗謹誌】とあり、そのすぐ近くには今は亡きあの日本を代表する俳人、金子兜太さん(故人)の俳句供養塔があり、傍らにはなんと【小鳥来て 巨岩に一粒のことば 兜太】とあり、門前には【復興の柱、それは共生の心】と書かれた賽銭箱までが置かれていたのである。どうやら前回の地震発生時に刻まれたものにほかならなかった。

私は私が携行した亡き妻・伊神舞子(伊神たつ江)の俳句本【泣かんとこ(人間社刊)】をバッグから出し、供養塔の前に本を供え手を合わせお祈りをしたことはいうまでもない。「舞よ、舞。まさか、ここでおまえが生前、たいそうお世話になり、慕いこがれていた金子兜太さんの御霊に出会えた、だなんて。不思議で、ありがたいことだね」と両手を合わせ、頭を垂れ、亡き兜太さんのご冥福を祈り、同時に心から「その昔、妻が大変お世話になりました」と語りかけたのである。人生とは。あらッ、不思議。異なるものとは。このことか。

思えば生前の舞は、わたくしが新聞社の愛知県一宮主管支局長=現一宮総局長=在任時に、金子兜太さんには本当によくして頂いていた、その事実を知っているだけに私の両の目から滂沱の涙が滴り落ちたことはいうまでもない。まさか能登半島地震のこの被災地でお会い出来ただなんて。それもこともあろうに、この門前の地で金子兜太さんの御霊に出会うなぞ、とは。一体全体、だれのしわざか。わたくしは、その日、全身の心をそっくり抜き取られてしまった、そんな異様な感情に揺るがされたのである。

門前で出会った金子兜太さんの俳句供養塔

ところで。私の現在はといえば。変わった事と言えば、だ。わたくしの場合はあのころと比べたらたつ江、すなわち舞(伊神舞子)という大切な存在がもはや、この世にはいないということだった。そして。敢えて加えれば、私の母、そして愛猫シロちゃん(オーロラレインボー)も既にこの世の存在ではない、ということである。要するにわたくしの人生行路の途上にあって、いつもわたくしの羅針盤的存在で支えとなり続けてくれていた舞をはじめ、おふくろ、そしてシロがもはや、この世には存在しないということである。

――その日。タクシーは穴水から30分そこそこで門前の総持寺通り商店街に滑り込むように到着した。途中、1階部分が押しつぶされた家屋など被災家屋が随所で見受けられ思わず「大変だったんですね」の声がひとりでに浮かび、私はそのつど顔をそむけた。そむけた、とはいえ被災家屋に目を落とさざるをえなかったことも、また事実である。

そして。商店街に着いた私は能登半島地震の復興応援歌【能登の明かり(伊神権太作詞、牧すすむ作曲、安本保秋編曲、歌・岡ゆう子)】の地元総持寺通り協同組合、商店街による発表会までの間、総持寺に通じる商店街をひとり、行ったり来たりし、歩きに歩いたのである。まもなく宮下杏里さん(輪島市櫛比の庄「禅の里交流館」管理部長)の司会でステージに立った私は「能登の明かり」誕生に至ったいきさつにつき説明。自宅が全壊しながらも編曲に一役買ってくださった安本さんらにより歌が誕生したいきさつにつきマイクの前で披露、続いて復興応援歌【能登の明かり】がステージいっぱいに流されたのである。

私はステージを駆けまわるスタッフの姿にあふれる涙を止めようがなかった。能登よ、のと。能登の皆さん、早くもとの能登が戻ってくるとよいですよね。それまで。くじけないで。力を合わせ、たとえ一歩でもよいので前に向かって歩いていこう。

門前の人々には明るさが戻っていた

【能登の明かり】の歌の発表をする安本さんら

本場ならでは、の御陣乗太鼓の披露も

門前が誇る雪割草まつりのポスター

(随時掲載。続く)