一匹文士、伊神権太がゆく人生そぞろ歩き(2021年11月~)

2021年11月29日

29日早朝。かわいいたつ江、舞よ。まい。おはよう。おまえのいない人生だなんて。面白くもなんともない。楽しくなんかない。生きていて何になる、というのだ。ただ悲しいばかりだ。私は10月15日朝早く、おまえがこの世を旅立ってからというもの、これまでそんな気持ちで毎日を過ごしてきた。涙、涙。そして、また涙の連続である。

でも、私の傍らで悲しい表情で、ただ、黙ってはいるものの時折、ニャア~ンという泣き声を悲しそうにあげる愛猫シロちゃん(「白」の俳号を持つこの世で一匹の俳句猫。本名はオーロラレインボー)とて同じだと思う。かといって、私たち家族がいつまでも落ち込んでいたのではかえって〝おかあさん〟が悲しむのでは、とそんな気もする。だから。私はなかなか出てこない【元気】をそれなりに出さなければ、と思っている。舞はいつだって私たち家族全員の心のなかでキラキラと輝き、生きている、と。そう、いつも自身に言い聞かせなければ、と思っている。

【シロは何でも知っている】。シロちゃんはいつだって静かな表情で私の傍に居てくれる。舞につけてもらった首輪がまばゆい

舞がこの世を去ってからというもの、このところ私たちの人間社会では沖縄や三宅島など日本の海岸に大量の軽石が漂着、漁業に支障をきたしている。南アフリカなどで確認された新型コロナウイルスの新変異株オミクロン株の感染が欧州で拡大、日本の国立感染症研究所は、この新変異株を「懸念すべき変異株」に指定し、警戒度を最も高いレベルに引き上げたと聞けば、これら天変地異の全てが亡き舞のしわざだ、と。そんなことまで思ってしまう。

舞はほんとうに私の知らない世界に旅立ってしまったのか。いやいや、そうではない。私は私の傍らではいつだって永遠の舞が生きている、そのように信じている。かなしくて、かわいそうで、くやしくて。ごめんね、と謝りたくって。これまでの勝手し放題を詫びたい、申し訳なさもあってだ。でも、どうしてやることも出来ない自分自身の力のなさが腹立たしくさえなるのである。

★ ★

永正寺で行われた舞の49日法要

きのう、こどもたち(愛猫シロちゃん、オーロラレインボーも含めて)はじめ親族のみなさまの献身的ともいえる応援協力で、江南市内の臨済宗妙心寺派永正寺(水谷大定住職)でわが亡き妻、たつ江の49日法要を無事、終えることが出来た。49日忌法要に当たっては、毎週木曜日の永正寺住職(または副住職)による自宅法要も無事終え、ここにあらためて舞の法要をしてくださった水谷住職と中村建岳副住職、そして毎回列席して準備などに携わってくださった舞のお兄さんと私の妹、ほかに直接、足を運んでお参りしていただいた大幡正義さん夫妻、川口譲さん、そして長谷川裕子さんと二ルマニ・ラル・シュレスタさん夫妻ら友人、知人、出版関係者をはじめ、生花やドライフラワー、香典、線香、俳句などを祭壇に供えてくださった俳句仲間の方々、さらにはメールや手紙、お花の郵送など心からの励ましを頂いた平野順一さんはじめ、山崎国枝子さん、倉知弦洲さん(牧すすむさん)とかよ子さん夫妻、内藤洋子さん、太田治子さん、山本源一さん、村上政彦さん、石川好子さん、ホワイト好子さん、森川雅美・由佳璃さん夫妻、「熱砂」編集委員である大前涼子さん(黒宮涼さん)、川合裕さん、長谷川園子さん、曽我部茂さん、ピースボートの船友、高校の同窓会「二石会」の伊藤優さん、栗本幸彦さんら仲間、そして地元花霞町内会の方々ら全ての皆さま、お一人ひとりに、礼を述べておきたい。

私は今も亡き妻を思うつど、目からはとめどなき涙が出るが、これも定められた運命なのか。仕方のないことかもしれない。とにもかくにも、忌み明けとなったので、ここにこれまでお世話になった全ての方々にこのように一匹文士として報告をさせて頂いた。皆さま、これまでありがとうございました。私たち家族は、この悲しさを乗りこえ、これから一歩一歩、あらたな世界を築き、歩いていこうと思っています。むろん、たつ江、舞も一緒に、です。

★ ★

正直、いつも傍らにいてくれた、わが愛するたつ江、すなわち舞が居なくなってこれほど悲しく、かつ寂しく、張り合いのないことはない。「たつ江がいないのに。俺だけ生きていて、一体全体何になるのだ。原稿ひとつを書くにしても、彼女がいつも傍らにいてくれるからこそ、張り切って執筆していたのにと思うと、それだけで目頭が熱くなり、もはやどうしようもない。たつ江。たつぇえ。まい。舞は一体どこへ行っちまったのだ。どこにいるのだ」と思うほどに、私の全身がまるで血しぶきでもあげるように異常な状態となるのである。

そうは言っても、私はこのところはずっと、多くの読者を抱える地元生活情報誌と私自身も所属する【脱原発社会をめざす文学者の会】から依頼された【コラム】と【文士刮目】の二本の原稿に全精力をかけてきていることも事実だ。どちらも書き終わると、いつもデスク代わりの舞に見せ、彼女の感想を聞いていたのだが。今ではただ一人、新聞各紙やいろんな資料を読みあさって、時には科学者である長男夫妻の見解も聴くなどして何度も何度も書き直し、おかあさん、彼女だったらどう言うのか―と思いながらの執筆に励んでいるのである。

というわけで、本欄の公開に先だち、きょうは、午前中に地元生活情報誌に【コラム】を出稿したが、本日中には【文士刮目】の7回目を出稿予定でいる。舞が健在だったころと、やることは、何ひとつとして変わりはしない。ただ、シロちゃんだけが心配そうな顔で、まるで舞のような表情で、きょうも傍らに居てくれるのである。

2021年11月23日

久しぶりに伊神家最年少の孫と会い、嬉しそうな母

「おかあさん。いつまでも元気でいてくださいね」。昨年会った母と今は亡き舞。この日が最後となった

たつ江、舞は何とか立ち直ろう、とリハビリにもがんばった

リハビリ入院中も俳句、短歌づくりに挑み続けた伊神舞子

☆ ☆

2021年11月23日。祝日。勤労感謝の日である。きょう、私は末の息子を伴い、名鉄犬山線の江南駅から鶴舞線を乗り継いで「黒笹駅」でタクシーに乗って日進市内の老健施設「愛泉館」を訪ね、わが妻・たつ江、舞が逝去後初めて私のおふくろ(伊神千代子)に会って、これまで妻たつ江が母と今は亡き父にお世話になったことに対する感謝の気持ちを述べた。

ことし6月1日で満101歳になったおふくろは「この施設では最長老ですよ」(スタッフ)とのことだったが、そのおふくろを前に涙が洪水の如く溢れ出ることを覚悟しての再会だったが、そこは百戦錬磨のおふくろだった。じっと。いたわるように私と息子を見つめる母の顔を見た瞬間、逆に母から涙を吸い取られていってしまうような。そんな不思議な感覚にとらわれたのである。全くもって親は親だ。母のわが子と嫁、孫を思う気持ちがいかに偉大であるか、を私は改めて知った。

私は母に会うまでは舞に10月15日早朝に先立たれて以降、その後、私にとっては最愛だったかわいい相棒を失い、我ながらよくぞ、きょうまで生きてこられた。この際、母の目の前で泣き崩れてしまうに違いない。いっそ、きょうは涙という涙を全部出し尽くしてしまおう、と。そう思って面会したが「たつ江さんが病院で生きるか死ぬか、で苦しんでいる間はずっと、何の知らせだったのか。おかあちゃん、体の調子が毎日悪くってね。それからしばらくして、おにいちゃんから、たつ江さんが亡くなったと聞いたときは本当にショックでショックで。落ち込んでしまった。あとになり、おまえから届いた手紙を読んだときは、もう泣けて、泣けて、泣けて仕方なくって。」

「ほだけど(それだけれど)、たかのぶ。たつ江さん、ふたりとも、これまでホントによくがんばってきたよね。たつ江さんは、ほんとに可愛らしい子だった。志摩の阿児にいたおまえ、たかのぶのどこに、そんなにほれたのか。志摩に来たころは最初セーラー服だった。セーラー服でいたのだから。おかあちゃん驚いてしまった。信じられないが。ホントだよ。あのころ、流行っていたミニスカートもよく似合っていた。

それでも、たつ江さん。おまえのために一生懸命にやってくれたことは、わたしが一番わかっている。おまえのところにダイビングでもするように。命をかけて飛び込んで来た時は辛かったと思う。でも、たかのぶ。おまえも、そのたつ江さんをどこまでも愛して愛して日本一かわいがった。おまえは、何があっても、たつ江さんを守り切ったから。立派だった。わたしには、よう分かっとるよ。残念だけど。あとはしっかりやってくれれば、たつ江さん。仏さまは喜んでくれるはずだから。おかあちゃんは、たつ江さんは誰よりも幸せな人生だったとおもっとるよ。おとうちゃんも、そう思っとるに決まってる」

そして。

「それはそうと、みんな。ちゃんとたべている。たべとりゃ、いいけど。食べなければ。アカンよ」というのが私と息子に向かっての言葉だった。目には涙を浮かべてこそいたが、落ち着き払った母の姿を前に、私は胸に押し寄せてくるものがあって。何といって言ってよいか、が分からなかった。やはり、二十歳で単身、ひとりで今は亡き父を慕い、信じて満州の荒野に渡り敗戦で夢破れて心身ともにボロボロになりながらも引き揚げ船で兄と私を抱いて命からがら舞鶴経由で日本の実家に帰ったはいいが。一番心配して逢いたかった実の母は既に亡くなり、弟も沖縄戦で亡くなっていたなど数え知れないほど多くの悲しみと苦労を体験してきた母だけに、どこか毅然とした視線には私自身、圧倒されもしたのである。やはり、いくつになっても母は母であった。ありがとう。おかあさん。そして父にも。たつ江とともに感謝したい。

母との面会を終えた私と息子は、昨年の左大腿骨骨折の手術後には転院してリハビリ入院をするなど不屈の精神で自力で歩行訓練にチャレンジし歩けるようになった、その足で途中なんどもなんども休みながら一緒に歩いた山道を黒笹駅まで歩き、駅横のピアゴでこれまた彼女が生前、おいしそうに食べたお好み焼きと焼きそばを一緒に食べたのである。つい、きのうのようだ。

あの時。たつ江、舞は、なんとか復活しなければ、という気持ちでいたのに何ということなのか。その後に子宮がんと分かり、それ以降と言うものは、またしても入退院の繰り返しになり、とうとう大切な命までを落としてしまうとは。あの日、この山道を共に歩いた時には私も舞も想像さえしていなかった。のに、である。

「ほらっ、こんなに。歩けるようになったよ」と頑張って歩くたつ江=昨年11月16日。愛泉館から黒笹駅まで歩いて向かう(行きはタクシーであった)

☆ ☆

【私から母に出した感謝の手紙(全文掲載。原文どおり)】

<わが親愛なるおふくろさんへ>

たつ江は先月十月十五日の朝早く、江南厚生病院の緩和病棟812号室で大空に旅立ちました。69歳という早すぎる死でした。私は間際の1週間ほどずっと付きっ切りで、最期の瞬間をこの目で確かめました。亡くなった直後、たつ江は誰にも負けない安らかで、さわやかな顔をしていました。兄はじめ、伊神家のみんなに大事にされてきたことのあかしかと思います。私は、今も涙があふれ出て止まりません。もはや、涙はこのまま止まらないかもしれません。志摩の鵜方を出発点にほんとうに荒らくれ記者の私によくついてきてくれた―と感謝しています。

そのたつ江をいつも誰にもまして大切にしてくれていたおふくろさん。おふくろには本来、誰よりも早く報告しなければならなかったのに。おふくろの落ち込みを思うと、悲しさと無念さが先に立ち死んでしまったという事実をなかなか言うことが出来ず、とうとうここまできてしまいました。でも「そろそろ言っておかなきゃ。アカンぞ」との兄からの強い助言もあって、事実をこうして手紙にて言うことにしました。

たつ江は昨年六月の左大腿骨骨折の手術にも耐え、いったん立ち直りましたが、その後、昨年暮れに子宮頸がん(ステージ4)に冒されていることがわかりました。ことしはじめには、江南厚生病院に二週間ほど入院。放射線照射と抗がん剤投与をしてもらって治療的効果は大いに得られた(担当医師の話)として、その後退院。「ミヌエット」にも通い始めました(自転車を引いて歩く姿がとても危なくて痛々しく、心配なので私は毎朝たつ江に付き添いました)が歩行困難など日に日に衰えてゆく体力の衰えは、見た目にも顕著で病院と自宅を往復し入退院を繰り返すという結果となりました。

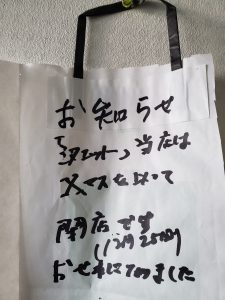

それでも、たつ江は7月には自らの力で「ミヌエット」の七夕祭を成し遂げ、ことし暮れにはクリスマス会を開いてお店を閉じる覚悟でいたようです。このことは主(あるじ)亡き今はがらんどうの店内を見てもらえば、よく分かります。

壁にこれまで自らの力で実現させたミニコンサートなど数々のイベントの写真や平和を願って私と広島を訪れた時の新聞紙面、ほかにも数々の写真を展示するなど決意のほどが感じられました。だがしかし。本人の情熱とやる気も動かなくなった体力ではどうにもなりませんでした。

というわけで、幸い、お通夜と葬儀は臨済宗妙心寺派永正寺(水谷大定住職)の分院地蔵寺で家族葬として行われました(永正寺が現在、改造中のためです)。本来はおふくろに最初に声をかけるべきではありましたが、突然死を知らせるにはおふくろにも良くないと判断。兄と妹夫妻だけに参列してもらい、無事終えたことをここに報告します。おふくろには本当にたつ江を生涯大事にしてもらい、ありがとうございました。故人もことあるごとに「おかあさん。おかあさんは」と話しており、喜んでいたと確信しています。本当に長い間、たつ江を見守ってくれて、ありがとうございました。心から感謝します。

―おふくろ。たつ江の分まで長生きしてください。そして。もっと。もっと。幸せになってほしい。みんな元気でいるから。気を落とさないで。会いに行って詳しく説明するから。 たかのぶより

2021年11月21日

私の左ひじ下がなぜか少し痒い。もしかしたら、おまえは軽いかゆみとなって俺と生きているのか(21日朝)。かゆみは、おまえからの無言のサイン、すなわち〝いたずら〟に思えなくもない。私はおまえと共に、これからも書き続けていく。だから安心して見守っていてほしい。

早や11月も21日。日曜日だ。たつ江。舞よ。おまえは亡くなる直前の1カ月ほどの間、綾鷹のペットボトルと乾電池を事あるごとに握りしめているか、ベッドの近くにおいていたよな。その姿がなんともいじらしく、かつ悲壮にみえた。ペットボトルは唯一の命の水となったお茶をいつだって飲むため、乾電池は電池が切れた時にそなえNHKラジオの深夜便などを聴くためだった。そして車いすで僅か3、4メートルのトイレに行くのにすら、いつもベッドから車いすに命がけで乗りかえ必死の形相をしてひとりで行こうとした。いや、何度も行き続け、なんどもころんだ。俺たちに少しでも迷惑をかけないため、いつだって1人で行き、トイレをする。あの姿は今も脳裏から離れない。おまえはいつも私たち家族のことを思い、愛し続けてくれていた。ありがとう、たつ江。舞よ。マイ。

【秋一日絨毯と飛べ我が部屋ごと】。舞はかつて自らの考えで付け足し増設した、この部屋から大空に旅立っていった。なぜか、窓辺の庭など、そこは正岡子規の子規庵にとてもよく似ている。そばではいつもシロちゃんが寄り添っていた

舞が最後まで使っていたベッド。ここから車いすでトイレに向かった

一昨日の19日。私は午前中、女性店主・舞が旅立っていなくなり、シャッターが下りたままとなった、かつてのリサイクルショップ「ミヌエット」に出向き、シャッターの前に私たちの畑【エデンの園】で収穫した秋の柿を置き「柿を召しませ 舞」と書いた張り紙をしておいた。というのは、舞がお世話になった方々の顔こそ少しは知ってはいても、苗字も連絡先も何ひとつ知らないため、せめて彼女が旅立ったことだけでも知ってほしい、と。そう願って〝張り紙〟をしたのである。舞は多くのお客さんに可愛がっていただいた。そして、この店「ミヌエット」は舞にとっては生きがい、お客さまにとっては、駆け込み寺も同然の存在でもあった。柿は、そんな舞からの感謝と御礼の気持ちを込め置かせて頂いた。

かつては舞と何度も一緒にもいだわが家の柿たち=「エデンの園」で

お店の前に毎朝、舞の手で出された店長のクマさん人形

生前の舞は、私の父が眠る伊神家への墓参りを欠かさなかった

午後、私は踊る気力なぞまったく無いとわかっていながらも、あえて一宮市スポーツ文化センターへ車を走らせた。そして、久しぶりに社交ダンスのレッスンに少しだけ顔を出した。ダンス教師の若さん(私はこう呼んでいる)はじめ、ダンス仲間のだれもが「ごんちゃん。ごんた。イガミさん。大変でしたね。大丈夫」「元気出してよね」と私をそっと次々とハグしてくださった時には、思わず涙が止まらないほどに、あふれ、頬を伝い、こらえようがなかった。みんな、本当にありがとう。温かい方々ばかりだ。

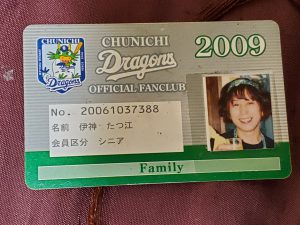

私が社交ダンスをするきっかけを作ったのは、ほかならぬわが妻、亡き舞・たつ江であった。長い新聞記者生活の末のドラゴンズ公式ファンクラブの会報編集担当も遺留をお断りして自ら辞し、現役の新聞記者を完全に離れた私に自らの貯金をはたいて世界一周の船旅ピースボートの体験を勧め「私は脳腫瘍の手術をしてまもない体。だから、百二日間にも及ぶ船旅には行けない。その代わり、船の中では社交ダンスのレッスンを必ずやってよ。いいわね」と言ってくれたのも、おまえ舞だった。私は、その約束を守り下船後も社交ダンスをこれまでどおりに続け、おかげで令和元年秋には愛知県インターナショナルダンス教師協会のアマチュア・ダンス技術検定試験でモダン、ラテンともに1級の合格証を取得。そんなこともあって私はこの日、周りの勧めもあって勇気をふるってレッスンに足を運んだのである。

一宮からの帰り道。私は赤く染まる夕陽を見ながら、ハンドルを握るうち、ふとこんなことを思っていた。

――車窓に映る人びとは、何もない顔で、ある人は車を運転し、また別の人は自転車に乗っている。買い物からの帰りなのか。バッグを抱えた女性が徒歩であるいている。でも、それぞれに家族のこととか、恋人のこと、仕事のことなど人知れず、悩みとか、いろんなことを抱えて生きているに違いないだろう、と。

やがて一宮と江南との境が近づいてくると、いつも見かける道路の片側・路傍に立つ、あのかわいいおまえに似たお地蔵さんの姿が近づいてきた。静かに立つお地蔵さん。ふと、このお地蔵さんは実はおまえ。たつ江の化身ではないのか、とありもしないことを思ったりもする。

と同時に車内カセットからは、いつだって物静かなおまえが助手席で黙って聴いてくれていた【高校三年生】はじめ【学園広場】【仲間たち】【絶唱】など青春歌謡の数々がいつものように流れている。懐かしい曲の数々に私の目からは涙がとめどなく流れ、そうしている間に「そうだ。おまえは、これからもいつだって俺とこうして一緒にいるのだ」との確信を得たのである。さあ、新たな文学の世界にふたりで船出だ。舞よ、マイ。まい。俺たちの新しい時代がこれから始まるのだ、と。私はここまで思うと、ハンドルを手にしゃくりあげ、大泣きをしている自分に気付いたのである。ああ~。何ということなのだ。(11月20日)

19日。よる。空を見る。今宵は月の一部が地球の影に入って欠けて見える部分月食が見えるはずで、赤く染まった月が浮かぶという。おまえとは、それこそ、行く先々で過去に何度も何度も。最近ではいつも自宅ベランダでよく見た月だよな。それがことしは、こうして一人きりで見るだなんて。またしても、ひと筋の涙がほほを伝う。おまえは月や星や太陽も、本当に大好きだった。俳人、歌人ならでは、か。星座にもすこぶる詳しく、よく夜空を見上げていた。いつぞや一緒に見た【しし座流星群】のときなど「あっ、ながれた。ながれたよ。見て。見て。みた? 何見ているのよ。ながれてる」って。顔を輝かせていたよな。

今宵、南東の夜空高く、いつものベランダに立ち私ひとりで見た月は、なんだか見える部分だけがリングのように、白くキラキラキラキラと輝いていた。私はその月をみながら「たつえ。まい」と呼んでみた。キラキラ、キラッとリングのように笑顔できらめく月を見ながら私はかつて松本支局時代に舞のために当時六万円したダイヤのリング(指輪)を購入しに行った日のことを想い出していた。

女鳥羽川河畔のクラシック音楽のお店、信大生と音楽ファンのたまり場でもあった喫茶「まるも」の主人新田さんに緊急にお金を貸して頂き、河畔の宝石店で買った日の、あの喜びをなぜか思い出した。あの日も私たちふたりの小さな、ちいさな心は輝いていたのだった。(11月19日)

きょうは結構、バタバタする1日となった。午前中、私と舞の畑【エデンの園】に出向き、たわわになった柿のうち50個ほどをもいで帰宅。午後は4時に臨済宗妙心寺派永正寺の水谷大定住職が自宅に来て週に一度の法要をしてくださった。法要には、税理士で忙しいにもかかわらず、私の妹がいつも応援で来てくれるので、随分と助かっている。さらには舞の本出版などの件で私たちが何かにつけ、お世話になっている「人間社」代表の大幡正義さんとも電話で話し合うなど、それこそ慌ただしい1日ともなったのである。(11月18日)

大学時代の親友でフェンシング部のキャプテン、矢作製鉄を定年退職後は中国にわたって中国の人たちに日本語を長く教えるなど今も大いなる社会貢献をしている川口譲さんが私のことを心配してわざわざ三重県の自宅から来てくれた。遺影の前でお参りを済ませると彼曰く「いがみ。久しぶりに酒でも飲もうよ。俺はそのつもりで来たのだ」ときた。遠いところを、わざわざ来てくれたのに断るわけにもいかず、江南駅までバスで一緒に出向いたところで、この町では知る人ぞ知る今なお、かくしゃくとしたノンフィクション作家そのこさん(長谷川園子さん。満91歳)とバッタリお会いする、という偶然に出会った。

ちょうどお昼どきでもあり、私たちは、そのまま市役所近くの「キッチンくま」で、ということになり、舞の葬儀後としては初の有志による会食とあいなったのである。「あのねえ、わたくし美容院に出かけるつど、隣にあった奥さま、舞子さんのお店【ミヌエット】に立ち寄るのだけれど。お店閉じたままでもう何と言ってよいのかしら。寂しくて寂しくって。しようがなくってね」とそのこさんが言えば、川口さんも「イガミ、元気を出して。実を言うと、うちのも今入院中なのだよ」ときたのである。「奥さん大事にせなアカンよ」と私。というわけで、この日、私たちは心ゆくまで懇談、舞も「また始まった」と笑っているに違いない。(11月17日)

舞の食膳には川口さんから頂いたしぐれも供えた

舞のことなら何でも知っているシロちゃん(21日朝)

こうして私たちの1日は、日一日と過ぎていく。舞よ。舞。俺たち家族は皆、何とか生きているからな。風邪などひかないように。なっ。俺は。おまえをイッチバ~ン、好きなのだから。シロも健在だ。シロは泣かない。でも、寂しそうだ。前に向かって。あるいていこう。

2021年11月16日

火曜日。晩秋が近い。ベランダから望む空はどこまでも澄み渡っている。あの、お空のなかで舞のいのち、魂は生きている。【秋空に未来永劫と書いてみし】【れもんかみつつ思う事平和】。舞の俳句、ことばが自ずと天から地上に降りてくる。少し寒い。でも、すばらしい小春日和である。

舞が旅立ち、きのうで1カ月がたった。私はこの間、ずっとわが妻たつ江、すなわち俳人で歌人でもあり続けた伊神舞子のことばかりを思い続けてきた。この間、何度も何度も数え知れないほどの涙が全身から洪水の如く堰を切ってしゃくりあげ、気がおかしくなりそうにも、しばしばなった。涙とは、不思議な生きものだ。命の果ての如く限りがない。

でも、私の傍らには舞が私の小説のタイトルとして名付けてくれた【シロは何でも知っている】の主人公シロちゃんが、いつも心配そうな顔をしながらも毅然とした表情で、こうしていつだって私の傍らで何かに耐え続ける如く、シャキッとしてくれて居るのだ。そして家族はむろん、兄妹、友人など周りの人びとの愛にあふれた心遣いの数々。そんな熱い思いにも支えられ、だから、こうしてなんとか1カ月が過ぎたのである。幸い、家族、すなわち子どもたちは皆、悲しさを乗りこえ、日常生活に戻り職場に通っており、元気で居てくれる。

いつだって。シャキッとして私たちを守ってくれているシロちゃん(俳句猫「白」。本名はオーロラレインボー)

このところの私は、3度の食事を私なりに用意して舞の遺影の前に置くなど、まるで子どもの〝ままごと遊び〟さながらのことを毎日している。何よりも独り言が増えた。「おい、たつ江。おまえ、お茶はやはり熱い方がいいよな。」「バナナどうする。よく、食べていたよ」「味噌汁、スーパーで売っていた即製ものだが、俺のと、半分ずつにするから。結構、うまいよ。(即席もの)見直した」などなど。おまえとよく行った平和堂などで弁当を買ってきて卵や魚、肉などのおかずを小分けにする。

おそらく舞は天国で「何よ」「そんなにいらないってば」「食べられないじゃないの」と言って笑っているかもしれない。確かにそんなに多くは食べられないだろう、とわかってはいながら食べさせようとする。それもあの世、彼岸に旅立った人に、だ。なんとも強引ではある。でも、たとえ手遅れではあっても私は、この天下のままごとをしばらくは続けていきたい。おまえが、そちらの世界での生活になれるまでは、しなければ。そう思っている。

どこまで続けられるか。舞の前に置かれた食事。食膳にあるのは、私と最後に入った病院内のコンビニで舞が買い求めた40本入りの曲がるストロー

「アタイ。大好きなオカンのためにも負けないよ」と食事の際にはいつも寄り添うようにして近くにいる

☆ ☆

何かにつけ勇気づけ、舞の命を守りつづけてくださった〝はるこさま〟からメールが届いた。

「舞さま、お空のうえにいかれましたことおしえていただき茫然としました。すぐに熱砂の伊神さまの文章を娘万里子と拝読、美しい舞さまのお写真、胸一杯になりました。いつまでも伊神さまと舞子さまは一緒です。シロさまもそう感じていらっしゃいます。舞子さまが、そうなのよと空のうえからほほえんでいらっしゃいます、いつでも空から伊神さまのもとへ舞いおりていらっしゃいます、」

「伊神さまと舞子さまはえいえんの結ばれでいらしたことがよくわかりました。これからは舞子さまと清らかにお歩きになられることと思います」

私は、はるこさまに次のように打ち返したのである。

「はるこさま。万里子さま。ほんたふにありがとうございます。舞がこころのどこかでいつもあこがれていたはるこさまに、そう言っていただけ彼女は幸せだったと思います。おかあさんが空のうえからほほえんでいるのだから。おまえもそう感じているのだろ、とシロにも言ってやりました。」とー

(はるこさまからは16日午後、プリザーブフラワーと梨が届き、私は舞の仏前に供えさせて頂いたのである)

こんな時代もありました

きのうは生活情報誌で私が執筆中のコラムの締め切り日でもあり、午前中に出稿。先に小牧時代からの友人に頼んだたつ江(舞)の喪中はがきの校正をしたりした。ほかにも大学時代の親友から「奥さんのお参りをしたい」とのありがたい電話が入ったり、作家仲間の石川好子さんからは丁重なる心のこもった手紙(お花の券入り)を頂くなどした。

このところは、ほかにも49日忌の連絡、舞の作品整理などナンダカンダで、あっという間に時はながれ続けている。相も変わらず私の耳には【シロちゃん。シロよ、シロ。シロ。シロちゃん】と、どこかからあのシロを呼ぶ甘くてやさしい、鈴を鳴らしたような、そんな声が聞こえてくる。「シロ、がんばっていこうな」。シロにもその声が聞こえたのか。傍らのシロがニャア~ンと相槌を打って私を見る。そのニャア~ンのひと声が、どれだけ私を勇気づけ、励ましてくれていることか。

☆ ☆

× ×

さて。ちまたはといえば、だ。もう先日の話にはなるが、将棋の藤井聡太三冠(19)=王位・叡王・棋聖、愛知県瀬戸市=が13日、山口県宇部市での第三十四期竜王戦七番勝負第四局で、豊島将之竜王(31)=愛知県一宮市出身=を破り全勝で竜王を奪取。史上初の十代での四冠を達成。この日はフィギュアスケートのグランプリ(GP)シリーズ第4戦、NHK杯最終日も東京・国立代々木競技場で行われ、宇野昌磨(トヨタ自動車)が前日のショートプログラム(SP)に続いて1位の187・57点をマークし、自己ベストの合計290・15点で3季ぶり2度目の優勝をした。

そして。けさは毎日新聞の朝刊(16日付)で他紙の朝刊小説と一緒に毎朝、読み続けてきた毎日の小説「無月の譜」(松浦寿輝 井筒啓之・画)が336回の連載を終えた。一環して、流れる作者(松浦寿輝さん)ならでは、の色調はじめ人間の生き方を今ブームの「将棋の目」で展開する見事な文章作法はすばらしかったと思う。ともすれば、文章の基本ひとつわきまえない、独りよがりの作家が目立つ中で、何よりも分かりやすく、人々の心に迫りくる内容だったと思う。

2021年11月11日

木曜日。秋晴れ。こんなに良い天気なのに。おまえは俺の傍らにいない。私の心は、もはや切れ切れ。きれそうだ。いや、既に切れているのか。たつ江、舞。おまえがそばにいないと何もかもが面白くない。おまえという命の存在が俺の支え、よき相談相手であったことをあらためて思う。

☆ ☆

「1日に(することは)ひとつよ。もう齢なのだから」といつも俺の健康を気遣ってくれたよな。おまえが逝ったおかげで、きのうも随分とやることが多かった。いそがしい、という言葉はおまえも知っての通りで俺は大嫌いだ。だが、それでもやっぱり忙しかった。午前中、車検を終えた車が業者により届けられ、それからまもなくして【喪中はがき】の件でおまえも知っている、その永遠の青年がきたので、打ち合わせで喫茶「抹茶文庫」に出向いて話し合い、おまえも好きだった太めの伊勢うどん定食を一緒に食べた。本来なら志摩の味がする〝手こねずし〟を食べたかったのだが。最近は「手こねは出していません。申し訳ありません」とのことだったので仕方なく伊勢うどんとあいなったのである。

そして。このあと午後には、はるかかなたのネパールはカトマンズを拠点に世界を舞台に、旅行業に、世界の文化と日本語の普及にと、ご夫妻そろって、それこそ(夫婦そろって仲睦まじい)ラブバードさながらに活躍する長谷川裕子さん、二ルマニ・ラル・シュレスタさん=カトマンズ日本語学院校長=夫妻も多忙ななかをわざわざわが自宅まで来てくださった。

お忙しいところを。何とお礼をいってよいのか、が分からない。遺影の前で手を合わせてくれた二人を前に、私の目からは滂沱の涙がまたしてもあふれ出たのである。ちなみに、二人は私の小説【カトマンズの恋 国境を超えた愛】=「ピース・イズ・ラブ 君がいるから」(人間社刊)所収=の紛れもなきモデルである。

舞の遺影の前には裕子さん夫妻からの白い花も加わった。感謝しなければ

それはそうと。たつ江! 舞よ、舞。生き返れ、いまこそ生き返るのだ。そう叫んではみたが。おまえの笑顔が「何言っているのよ。それより、ゆうこさんが幸せそうで何よりだよ。嬉しかった。本当によかったわ」とほほ笑むばかりであった。ふたりは「せっかくなので、舞さんの畑・エデンの園を見てみたい」とおっしゃられたので、ニルさん運転の車でエデンへも行き、帰宅した時は既に暗くなっていた。

こんな秋の夕方におまえはいつも言ったよな。「秋の陽は〝つるべ落とし〟なのだから、早く帰らなきゃいかんよ」と。夕焼けがすばらしいエデンの園に案内したかったのだが。既に秋の陽はとっぷり落ちており、少し残念でもあった。それでも、柿の木を前に裕子さんとニルさんは感激した面持ちだったので、案内させて頂いて良かったなと思う。エデンの園にせよ、手こねずしにせよ、何もかもがおまえの思い出と、つながってしまうのである。

☆ ☆

十一日昼過ぎ。傍らのシロちゃんがニャア~ン、とひと声ないた。「アタイたちは生きているのだよ。だから、しっかり生きてオカンを安心させなきゃ、いかんよ」と。シロよ、シロ。シロ。ありがとう。

ラジオからは作家瀬戸内寂聴さんが九十九歳で亡くなった、と報じている。舞がその少し前に天への道を開き、これも何かの因縁か。そういえば、大津時代に比叡山延暦寺で新しい天台座主の就任式で招待された日にお会いし、親しくお話しをしたことがあった。「支局長さん。伊神さん。皆さん。私の傍に来るのをなぜだか避けられるのですよ。わたくしって。そんなに怖い女なのかしら。その点。あなたは凄いお方だわ。つかつかと横に座られ、あれやこれやと新しい座主さんのことを教えてくださるのだもの。あたし、嬉しくなっちゃったわよ」と茶目っ気たっぷりに話された、あの日が思い出される。

舞と寂聴さんと。これも何かの因縁か。片や野に咲く花、いま一人は偉大なる作家だったが。どちらも稀にみる逸材であった点では同じである。

夕方。夕刊を取りに玄関に出る。と、ポストには寂聴さんの死を報じた夕刊と一緒に舞が生前、所属しお世話になっていた江南俳句同好会(川合裕代表)の皆さまからの封書が届いていた。「私たち俳句の仲間が舞子さんを偲んで寄せた句がありましたので舞子さんに見て頂きたく仏前の隅にでもおいていただけたら幸いです」とあったので、私はさっそく、この心からの俳句を仏前に供えさせて頂いたのである。

俳句は次のようなものであった。

名簿より消へし句友散るもみじ

退院ならず旅立ちし暮れの秋

永遠の乙女心や秋没日

全快を果たせず空し秋の朝

秋蝶の舞わず休まん永遠の旅

瀬戸内寂聴さんの死を報じた中日新聞の11日付夕刊

2021年11月9日

9日も既に夜である。午後10時を過ぎた。ここにきょうの午後、歩きながら感じたことを記しておこう。

× ×

【いま私は、この道を。そうだ。舞と一緒に歩き続けたリサイクルショップ「ミヌエット」に続くこのひと筋の道、マイロードを風にふかれて一人で歩いている。あるきながら「たつ江。舞よ。もしもおまえがこの世から居なくなってしまったなら。この道はおまえの歩いた道、かつて伊神舞子という俳人であり歌人だった、稀有の詠みびとが通った道としてみんなが親しみを込めて歩くような、そんな気がするんだよ」と。繰り返し話しかけたものだったが、舞が前を見つめ無言のまま、ただひたすらに歩く姿には感銘さえ覚えたのである。

帰宅後。私は2階ベランダから空をあおいでみた。すると、朝のうち降っていた雨は止み、雲間からおまえの笑顔が燦燦と陽射しとなって顔をのぞかせているではないか。いつものいたずらっぽい、その顔はおまえに違いなかった。

「あのねえ。元気でいますか。ちゃんと、ごはん食べなきゃあ、ダメだよ。あたし。あなたと、もっともっと海を見たかった。空も見たかった。シロちゃんや家族のみんなとも居たかった。志摩や能登の海にも行きたかった。蟹だって食べたかったのに」「それから。シロちゃん、元気でいますか。いるわよね」。

私は、その瞬間に決心したのである。よしっ。いつまでも、めそめそなどしていちゃイカンのだ。落ち込んでいたのでは、たつ江が、舞が。自由に羽ばたけなくなるじゃないか、と。それより、これからは文に長けた舞の俳句や短歌に少しでも近づいてみせる。彼女のように人びとの心の糧になるもの、人々の幸せにつながるものを書き続けるのだ、と。

=9日夜。伊神権太記

× ×

私の小説「シロはなんでも知っている」の主人公シロちゃん。首には舞の手で付けられたハートが見られる

火曜日。午前5時を過ぎた。外では小雨がシトシトと降っている。その一粒ひと粒が、おまえそのもの、たつ江すなわち舞の生きている声。魂の音のような、そんな気がしてならない。「なあ~に」「いいよ」「いいって、ば」「だあ~め。だめよ。だめだってば」とおまえはよく言った。おまえの作る料理はいつだって私たち家族に対する愛がこもっていた。おいしかった。「いまごろになって何言っているのよ」と言われそうだがね。

でも本当にありがとう。よく頑張った。いつも勝手気ままだった、この俺にどこまでも文句ひとつ言わないでついてきてくれた。すばらしい子育てもしてくれた。わたくしは、ここで、またしてもしゃくりあげる。涙がとまらない。堰を切って、また【洪水】があふれ出た。心臓の音のような、動悸がする。このまま私も死んでしまえば、いい。

そして。こうしてパソコン画面に文を走らせている足元では、いつだってだ。おまえが愛し続けたシロちゃん、オーロラレインボー(俳句猫「白」)が時々わたしを励ますようにニャン。ニャア~ンとからだを摺り寄せながらずっとそばにいてくれる。おまえにつけてもらった海の色をした首輪をした彼女、シロちゃんがここにはいる。首には、これまたおまえの、あの手でつけてもらったハート、白い♡がついている。シロちゃんは、その宝物の首輪姿でいつだって俺たち家族の傍らで、こうしていてくれるのだ。シロは大丈夫だよ。子どもたちと同じで、俺たちとどこまでも一緒だから。ねっ。

朝のうち強かった雨もいまはシトシト雨に変わったようだ。

☆ ☆

(11月8日)

月曜日。肝心のおまえがいないのでは。何ひとつ始まらない(涙がしたたり落ちる)。おまえは一体全体、どこへ消えてしまったのだ。

月曜日の午後。風が窓から少し遠慮がちに窓辺をたたき、ヒュンヒュン、ひゅるひゅる、ひゅるる~ん、と2階寝室に遠慮会釈なく入ってくる。たつ江、舞。おまえの仕業にちがいない。おまえは今どこにいるのだ。午前中に息子と火災保険と地震保険の名義替えの手続きに小牧まで出かけ、途中、永正寺さんに教えられた江南市内の仏壇店にも寄って、帰宅すると、舞がこよなく愛した愛猫シロはそれこそ寂しそうにして遺影の前で座り、神妙な顔をして私たちの帰宅を待っていてくれた。

舞が私の小説の題として名付けた【シロは何でも知っている】で知られるシロちゃん(「白」の俳号を持つこの世でただ一匹の俳句猫。本名はオーロラレインボー。舞は生前、このシロちゃんのことを<白狐ちゃん>とも呼んでいた)。そのシロが、である。

いずれにせよ、舞との距離は日に日に遠のいていく。そんな気がする一方でいやいや、どんどんどんどん。ぐんぐんぐんぐんと私たち家族みんなの胸深くにまで飛び込んでくる。近づいてくる。そんな気もする。でも、彼女はもうこの世にはいない。そのことが悔しくて、残念で、かわいそうでたまらないのだ。

(11月7日)立冬。弁護士の兄の助言もあって、満101歳の母あてに手紙を書いてポストに投函した。昭和47年の11月7日、その日に舞は当時、志摩半島で記者生活をしていた私の懐にダイビングさながらに着の身着のままギターひとつを胸に抱えて飛び込んできたからである。ふつうなら、許されない、それこそ【禁じられた恋の遊び】を私の母と今は亡き父が受け入れ、その後ずっと大切にして見守ってきてくれた。

だから、そんな母にはどうしても私から妻たつ江の死を告げ、たとえ遅くなっても、生前の感謝の気持ちを言わなければと思ったからである。たつ江を心底かわいがり大切にしてくれた母、伊神千代子。たつ江の【死】を知れば、母の号泣と放心、落ち込みは明らかだが、これもやむをえない。私は兄の勧めもあり、母が現在、お世話になり生活している日進市内の老健施設「愛泉館」の母にあて私の正直な胸の内を1通の手紙に託して投函したのである。

この日、かつての文学仲間で岐阜市在住のホワイト好子さんから思いがけず、白いお花が届いた。ホワイトさん、ありがとう。そしてカトマンズを拠点に世界を舞台に活躍中で現在、稲沢市に帰国中の長谷川裕子さん夫妻からは「自宅に伺って舞さんのお参りをしたい」とのメールが入り、電話をすると、彼女の夫、二ルマニ・ラル・シュレスタさん(カトマンズ日本語学院校長)が「伊神さん。このたびは奥さま、ご愁傷さまでした。でも、伊神さん。伊神さんが社会のため、舞さんのためにやろうとしていることをやり通し、何よりも伊神さんご自身がお幸せになることで奥さんは喜んで見守ってくださると信じていますよ」との励ましまでを頂いたのである。

そして文学仲間といえば、もう一人。「熱砂」同人で詩人の牧すすむさん率いる琴伝流大正琴弦洲会(牧さんは、弦洲会会主で大師範)の第三十七回中央大会が~明日に向かって~をスローガンにきょう、7日に金山の日本特殊陶業市民会館ビレッジホール(旧名古屋市民会館)で開かれたのである。コロナ禍に翻弄されながらも練習に練習を積み重ねてきた成果といってよく、会員のみなさんの誰もが二年ぶりにとうとう夢と希望を胸に実現した意義深い大会だけに、私は「伊神権太・舞子」の連名で祝電を打たせていただいた。牧さん、心からおめでとうございます。

(11月6日)

夜もすがら梅雨晴れの満月に問う

江南俳句同好会に所属し、みなさまと楽しいひとときを過ごしながら舞が生前に残した俳句の数々。伊神舞子のブログ(白猫俳句)を開いてみると、俳句の横に「今夜は晴れたら一番小さな満月が見えます」と添え書きがされていた。これら伊神舞子のブログ白猫日記に託された1400以上に及ぶ、俳句の一句一句をあらためて詠み返し整理しながら、わたくしの胸は、もはや張り裂ける寸前である。舞よ、おまえは今、どこにいるのだ。なぜ、死んでしまったのだ。叫んだところで、もはやどうにもならない。

舞の作品は、このほかにも能登七尾・山崎国枝子さんの短歌雑誌「澪」をはじめ、宇多喜代子さんの「草樹」への掲載短歌、その他各俳句・短歌結社が主催する俳句・短歌会や海外コンクールなどへの応募入選作も加えたらかなりに及ぶ。これらの中から彼女にふさわしい作品をこんごどう保存するか。故人の努力と情熱、成果の証としても一冊の本としてまとめなければ、と思っている。

麦畑海の青さ広さを教えけり

時の日や針重たかろ花時計

ウィスキーのオンザロックや鮎の宿

まなうらを紋白蝶の飛びかいて

=いずれも「草樹」95号(令和3年9月1日発行)から

舞の生前の俳句や短歌を前に、涙がドサリ、ドサリと容赦なく落ちる。おまえは生という生を集中し、出来れば年内のクリスマス会を最後に長年、慣れ親しんだリサイクルショップ「ミヌエット」をやめるつもりでいた。そのためだろう。がらんどうとなってしまったお店には並々ならぬ準備と情熱の片鱗、あとがうかがわれるのである。きょう以前から舞が気にしていたリサイクルショップ「ミヌエット」の預かり物を主のいないお店にまで出かけ、そのお客さんに手渡しでお返しし、少しだけ気持ちがほぐれたような、そんな気がした。

私はきょう無人となったお店に足を踏み入れ、舞に代わって大切なその品を渡したが、100円、200円、高くて1000円前後の品々をよくぞ、これまでの間、キリモミしてきたな、とあらためて、その苦労と努力のほどを思ったのである。「ミヌエット」の存在、すなわち舞の存在がある面で地域社会の社交場、場合によっては女性たちが自由に会話ができる貴重な駆け込み寺的存在になっていた、そんな気がするのである。

舞よ。よくぞ、さいごまで力が尽きるその日まで頑張ったな。お疲れさま。

舞の手で描かれたクリスマス会のお知らせと舞自ら準備した数多くの展示物のごく一部

2021年11月5日

シロよ、シロシロ。シロちゃん。

愛猫シロを呼ぶおまえの、あの鈴を鳴らしたような声が、おまえの好きだった秋の陽射しのもと、風に乗って聞こえてくる。おまえの、あの声を胸に私のこころはヒリヒリと今にも破れ、崩れそうである。

舞。たつ江、おまえはなぜそんなに早く旅立ってしまったのか。おまえのいない世の中なんて。俺には到底考えられない。生きていても、なんの意味もない。なんにも面白くなんかはない。相棒のおまえ、ライバルでもあった〝意地悪たつべえ〟(私は時に、舞のことをこう呼んでいた)すなわち、おまえがいたからこそ、俺はここまで、毎日が楽しく生きがいをもって過ごしてきたのだ。

おかあさんがいないと。たつ江がいないと。俳人で歌人の舞子がいなければ、この世は全て面白くなんかはない。明かりが消えた闇夜も同然である。俺の文学の上での最強だった競争相手がいない、というか。張り合いがないのだ。舞の存在は俺にとっては、どんな大スター、大文豪よりも上であり続けた。

<かぜ>がふけばおまえだと思い、<太陽>が照れば、おまえだと思う。<雨>が降っても、この先<雪>が舞い降りてもおまえのせいだ。と、そう思うだろう。風が哭いても雨音がしても、だ。なぜ。なぜ。なぜ、なのだ。おまえは死んでしまった。どこかに旅立った。でも、おまえ。すなわち、たつ江、舞は私のこころのなかでは、いつまでも生き続ける。永遠の存在である。俺のなかで生きている。なあ~。おまえ。

2006年ドラゴンズ公式ファンクラブ誕生の際には、おまえは率先して会員になってくれたよな。ありがとう。このころ、おまえは世界中のフォークダンスを踊っていた

夜が明けた。さあ、前に一歩。一歩を踏み出そう。……

おまえの存在は、わたくし伊神権太にとって永遠である。今でもかわいくて仕方がない。涙があふれ出て止まらない。いつまでも俺のなかで生き続けている。生きてくれている。なあ~、おまえ。私はここで、おまえの遺影を前に【うみ】と【この道】を、♩うみはひろいなおおきいな……♩この道はいつかきた道……と。静かに歌い出した。これまでも思い出すつど、おまえを前に歌った唱歌である。もう泣くのはよそう。でないと、こんどはおまえが泣いてしまいそうだ。

シロは私の傍らにいる。泣きたいけれどなかない。黙って耐えている表情がよくわかる。

☆ ☆

秋晴れの一日。私はベランダに舞が生前来ていた衣類を干してみた。陽射しのなかに「ほら、ほらね」と笑顔の舞がいる。そんな気がした。

舞が着ていた衣類の一部を私は干してみた=わが家ベランダにて

2021年11月3日

妻、伊神舞子の戒名は静汐院美舞立詠大姉=せいせきいん びまい りゅうえんだいし=である

文化の日。秋晴れである。涙がとめどなく頬を伝う。流れ出てしまう。とめようがない。

「悲しい時は泣けばいい」と。心ある人に、そう言われはしたものの、おまえを思い出すつど、これほどまでに涙が頬をつたうだなんて。我ながら、とても信じられない。

ここにたつ江、伊神舞子が私のもとに飛び込んできた時のことを私の著書「泣かんとこ 風記者ごん!」(伊神ごん著。能登印刷)から引用しておこう。

【ふたりの旅立ち】

志摩へ

私の妻・たつ江は、四十七年秋、私が、それまでの松本支局から、志摩通信部兼伊勢支局記者に転任=同年十月一日付け=して間もない十一月七日、ここ志摩の国(三重県志摩郡阿児町鵜方)へ、着の身、着のままでやってきた。単身、時に二十歳。黒い髪が肩まであり、澄んだ目が印象的だった。まだどこかに、いや、どこかどころか全身少女の彼女が思い切ったことをする点も、また得がたい個性であり持ち味で、いじらしくもあった。

母子家庭で育った彼女は、昭和三十三年十一月七日に、父勝弥氏が病死(当時、たつ江は愛知県江南市立南小学校一年)し、まる十四年たったその日、意を決し、志摩へ。無論、式はなく、これが私たちの結婚宣言となった。………

49年2月22日 長男が県立志摩病院で難産の末、誕生した。安乗小の児童像のように。「空のように広く美しい心・海のように深い知恵・岩のようなたくましさ・波のようなしんぼう強さ・朝日のように未来に輝く」そんな子育てをしたい。(「泣かんとこ風記者ごん!」から)

実は、たつ江はそれより前の11月3日に私のもとを訪れ、「7日にここに来ていいですか?」と聞くので「おう、いいさ。いいに決まっている。ヨシッ。きたらいい。こいよ、来い。俺はおまえを待っている。どこまでも、おまえを受け入れ、守り通すからな」と決意を込めて言ったその日のことが今も忘れられない。

こんなわけで、私たちは〝駆け落ち記者生活〟をスタートさせ、以降は、山あり谷あり、川ありで49年の歳月が流れたところで、舞は子宮頸がんという病魔に冒され、旅立ったのである。いずれにせよ、私たち家族もろとも、火の玉同然になっての新聞社の地方記者生活はその日、すなわち昭和47年(1972年)の11月7日から始まった。

以降のことは、私の著作【泣かんとこ 風記者ごん!】と【町の扉 一匹記者 現場を生きる】(わくうら印刷)に詳しいので、それを読んで頂けたら、と思う。

名古屋の丸善でしばらくベストセラーを続けた【泣かんとこ 風記者ごん!】と私の定年退職後に出版した【町の扉 一匹記者 現場を生きる】。本の帯は舞のたっての願いもあり、大阪在住詩人冨上芳秀さんの詩集から、ご本人の承諾を得てつくられた

大垣では、地元の方々に日本俳句叢書第2集「ひとりあやとり」(近代文藝社)の出版祝いをして頂いた。短歌では「心の花」全国大会に出席したことも(右端)

フォークダンス仲間との楽しいひととき(一宮時代。郡上を訪れたりした。中央が伊神舞子)

2021年11月2日

火曜日。朝がやってきた。

私の宝物である伊神たつ江、俳人で歌人でもあった伊神舞子が旅立って半月がたつ。この間、私たち残された家族は市役所はじめ、銀行、年金事務所などに出向き、臨済宗妙心寺派・永正寺住職さんからは週に一度の読経を自宅でしていただく―などアレヤコレヤと忙しい日々を過ごし、亡き妻の各種手続きや処理に追われている。

きのうは、年金事務所からの帰りに、久しぶりに舞とよく出かけたわたくしたちの畑【エデンの東(私命名による、かつて訪れた米西海岸の〝エデンの園〟にどこか似ていたので、こう名付けた)】に出向いたが、柿が枝もたわわになっていることに気付き、子どもたちと手でもいで遺影の前に供えたが、とてもおいしかった。生前、舞に「畑へ行って、柿取ってきてよ」と言われ、持ち帰ると彼女は自ら営むリサイクルショップ「ミヌエット」の店頭に置き、1個10円でお客さんに売ったが、そのつど100個ほどが、アッという間になくなるという日の繰り返しだった。

枝もたわわになった柿たち=エデンの東にて。11月1日午後

サツマイモの収穫をする舞=昨年秋写す

【エデンの東】の一角に立ち、秋の夕陽に照らされながら、そんなことを思うと、また涙がドッとあふれて止まらなかった。人間の感情とはふしぎなものだ。たつ江のことを思い出せば出すほど、かわいそうで悔しくて。惜しくて残念でしかたがない。あれほど「(彼女は何かと忙しかったから)ごはんのひとつでもつくってやらねば」と思いつつ、とうとう病床のベッドに臥す直前まで私は体調の悪さを知りつつ、最後までおんぶにだっこで、甘え通しだった。家庭のことは全て彼女任せにしてきた悪い男なのである。

後の祭りとはこのことだ。なぜ、なぜ、もっと彼女のためを思い、いろいろ助けてやることが出来なかったのかと自らに鞭を打つ。ごはんのひとつも、とうとうつくっては、やれなかった。おまえは今、どこでどうしているのか。いまさら考えても仕方ないことばかりを私はこうして書いている。

☆ ☆

このところ秋晴れの毎日が続く。こうしていても、みかんを握りしめ「乾電池。単三、どこにあるの。なければ、買ってきてよ」「ゼリーがほしいの。ゼリー、買ってきて」「ミルクティーがいい」などと訴え続けたおまえのあの姿、つぶらな瞳を思い出す。それでも息子夫妻がかつて住んでいたフランスのパリはじめ、【咳をしても一人】で知られる自由律俳句の旗手・尾崎放哉が晩年を過ごした小豆島。小笠原諸島への船旅。福島県いわき市のフラガールも東日本大震災の被災地に出かけた際、大震災の逆境から立ち上がった直後の復活まもない、あの美しい踊りを一緒に見たよね。あの日あのときが思い起こされる。そして。毎朝愛猫シロちゃんと、♩エーデルワイスと♩みかんの花咲く丘、を聴いたよな(この2曲は今も聴き続けている)

おまえの口癖だった「なあ~に」「あのねえ。これからは何をするにしても、1日ひとつよ。もう年なのだから」の声が聴こえてくる。そういえば、おまえの病床で脱原発社会をめざす文学者の会ホームページ=https://dgp-bungaku.main.jp=で私が連載中の【文士刮目】に触れ、「こんどは何にしようか。コロナも収束に向かいつつあるから、新しい時代を焦点に書こうかな」と相談したところ「うん、うん。いいと思うよ」と頷いてくれたよね。その私の書いた【文士刮目 第6回 新しい時代とは。忘れないで、思いやりの心】がきのうから公開となった。今は一人でも多くの方々に読んで頂けたら、と願っている。

というわけで、時と季節は私たちの感情とは関係なく、きょうもこうして流れてゆくのである。みなさん。お一人ひとりにとって、きょうも良い日になることを願って。本日のところは、ここらで。